The Original Affluent Society, do antropólogo Marshall Sahlins foi originalmente publicado no livro Stone Age Economics em 1972 e traduzido por Vera Ribeiro. É um texto central para a crítica à civilização pois rebate a ideia de que os modos de vida originários são marcados pela “escassez”. A versão reproduzida aqui está no livro Cultura na prática, Editora UFRJ, 2004, p. 105-151.

Introdução

Se a economia é a ciência desoladora, o estudo das economias de caçadores-coletores deve ser seu ramo mais avançado. Quase universalmente comprometidos com a afirmação de que a vida era difícil no Paleolítico, nossos livros didáticos competem para transmitir uma ideia de calamidade iminente, o que nos leva a indagar não apenas como os caçadores conseguiam viver, mas se, afinal de contas, aquilo era vida. Em tais páginas, o espectro da fome espreita o espreitador. Afirma-se que sua incompetência técnica ditava um trabalho contínuo pela simples sobrevivência, não lhe deixando descanso nem excedente e, portanto, nem sequer o “ócio” necessário para “construir a cultura”. Apesar disso, somando todos os seus esforços, o caçador tira as notas mais baixas em termodinâmica, menos energia per capita por ano do que qualquer outro modo de produção. E, nos tratados sobre o desenvolvimento econômico, ele fica condenado a desempenhar o papel do mau exemplo: o da chamada economia de subsistência.

A sabedoria tradicional é sempre resistente. Somos obrigados a contestá-la em termos polêmicos, a formular as revisões necessárias em termos dialéticos: na verdade, quando se chega a examiná-la, essa era a sociedade afluente original. Por ser paradoxal, esse enunciado leva a uma outra conclusão útil e inesperada. Segundo a compreensão comum, sociedade afluente é aquela em que todas as necessidades materiais do povo são facilmente atendidas. Afirmar que os caçadores eram abastados, portanto, equivale a negar que a condição humana é uma tragédia instituída, na qual o homem é prisioneiro do trabalho árduo em função da disparidade perpétua entre suas necessidades ilimitadas e seus recursos insuficientes.

Acontece que há dois caminhos possíveis para a afluência. As necessidades podem ser “facilmente satisfeitas”, quer por se produzir muito, quer por se desejar pouco. A concepção conhecida, de estilo galbraithiano, faz suposições que são particularmente apropriadas às economias de mercado: por exemplo, a de que as necessidades do homem são grandes, para não dizer infinitas, ao passo que seus recursos são limitados, embora passíveis de melhora, portanto, a defasagem entre os meios e os fins pode ser reduzida pela produtividade industrial, ao menos a ponto de os “produtos urgentes” tornarem-se abundantes. Mas há também uma via zen para a riqueza, que parte de premissas um pouco diferentes das nossas: as de que as necessidades materiais humanas são finitas e pouco numerosas e de que os recursos técnicos são inalteráveis, mas, de modo geral, suficientes. Adotando a estratégia zen, um povo pode desfrutar de uma fartura material ímpar, com um baixo padrão de vida.

Isso, penso eu, descreve os caçadores. E ajuda a explicar parte de seus comportamentos econômicos mais curiosos: por exemplo, sua “prodigalidade”, a inclinação a consumir de uma vez todo o estoque existente, como se eles estivessem com a vida ganha, livres das obsessões do mercado com a escassez, as tendências econômicas dos caçadores talvez se baseiem com mais coerência na fartura do que as nossas. Destutt de Tracy, por mais que tenha sido um “frio doutrinário burguês”, pelo menos arrancou a concordância de Marx quanto à observação de que “nas nações pobres, as pessoas vivem com conforto”, ao passo que, nas nações ricas, “geralmente são pobres”.

Isso não equivale a negar que uma economia pré-agrícola funcione com graves restrições, mas apenas a insistir, com base nas evidências dos modernos caçadores e coletores, que geralmente se consegue um equilíbrio satisfatório. Depois de examinar as provas, voltarei, no final, às verdadeiras dificuldades da economia caçadora-coletora, nenhuma das quais é corretamente especificada nas fórmulas atuais quanto à pobreza do Paleolítico.

Fontes da equivocação

“Mera economia de subsistência”, “lazer limitado, exceto em situações excepcionais”, “busca incessante de alimento”, recursos naturais “escassos e relativamente pouco confiáveis”, “falta de um excedente econômico”, extração do “máximo de energia do número máximo de pessoas”, assim reza a opinião antropológica razoavelmente habitual sobre os caçadores e coletores.

Os aborígines australianos constituem um exemplo clássico de um povo cujos recursos econômicos são dos mais escassos. Em muitos lugares, seu habitat é ainda mais severo que o dos bosquímanos, embora isso talvez não se aplique realmente à parcela setentrional. (…) A lista de alimentos que os aborígines da área centro-noroeste de Queensland extraem da região que habitam é instrutiva. (…) A variedade dessa lista é impressionante, mas não nos devemos deixar iludir com a ideia de que essa variedade indique abundância, porque as quantidades disponíveis de cada um de seus componentes são tão pequenas que só a mais intensa dedicação possibilita a sobrevivência. (Herskovits, 1958, p. 68-69)

Ou ainda, com referência aos caçadores sul-americanos:

Os caçadores e coletores nômades mal satisfaziam suas necessidades mínimas de subsistência e, muitas vezes, ficavam bem aquém delas. Sua população de um habitante por cada dez a vinte milhas quadradas é um reflexo disso. Em constante movimentação à procura de alimento, claramente faltavam a esses habitantes horas de lazer para quaisquer outras atividades que não estivessem ligadas à subsistência, e só podiam transportar um pouco do que conseguiam produzir nos momentos de ócio. Para eles, adequação da produção significava sobrevivência física, e raramente tinham algum excedente de produtos ou de tempo. (Steward e Faron, 1959-1960; cf. Clark, 1953, p. 27 ss.; Haury, 1962, p. 113; Hoebel, 1958, p. 188; Redfield, 1953, p. 5; White, 1959)

Mas a sombria visão tradicional das dificuldades dos caçadores é também pré-antropológica e extra-antropológica, a um tempo histórica e passível de ser referida ao contexto econômico mais amplo em que opera a antropologia. Ela remonta à época em que Adam Smith estava escrevendo e, provavelmente, a uma época anterior aos escritos de quem quer que fosse[1]. É provável que tenha sido um dos primeiros preconceitos nitidamente neolíticos, uma avaliação ideológica da capacidade do caçador de explorar os recursos da terra mais compatível com a tarefa histórica de privá-lo desses recursos. Devemos ter herdado esse preconceito com a semente de Jacó, que “se espalhou ao longe, pelo Ocidente e pelo Oriente e pelo Norte”, em detrimento de Esaú, filho mais velho e caçador habilidoso, mas que, numa cena famosa, foi privado de seu direito de primogenitura.

Às atuais opiniões negativas sobre a economia dos caçadores-coletores, no entanto, não precisam ser imputadas ao etnocentrismo neolítico: o etnocentrismo burguês também serve. À economia comercial existente, uma armadilha ideológica da qual a economia antropológica precisa escapar a todo momento, promove as mesmas conclusões sombrias sobre a vida dos caçadores.

Será assim tão paradoxal afirmar que os caçadores tinham economias afluentes, a despeito de sua pobreza absoluta? As modernas sociedades capitalistas, mesmo que ricamente dotadas, dedicam-se à proposição da escassez. A insuficiência dos recursos econômicos é o princípio supremo dos povos mais ricos do mundo. O aparente status material da economia não parece constituir um indício de suas realizações; é preciso dizer algo sobre o modo de organização econômica (cf. Polanyi, 1947, 1957, 1959; Dalton, 1961).

O sistema industrial e de mercado institui a escassez, de um modo completamente impar e num grau que não encontra equivalente em parte alguma. Quando a produção e a distribuição se ordenam por meio do comportamento dos preços, e quando todas as formas de sustento dependem do obter e do gastar, a insuficiência dos recursos materiais transforma-se no ponto de partida explícito e calculável de toda a atividade econômica[2]. O empresário vê-se confrontado com alternativas de investimento de um capital finito, o trabalhador (segundo se espera), com opções alternativas de emprego remunerado, e o consumidor… O consumo é uma tragédia dupla: o que começa na insuficiência terminará em privação. Mobilizando uma divisão internacional do trabalho, o mercado disponibiliza uma gama estonteante de produtos: todas essas Coisas Boas ao alcance do homem, mas que nunca lhe são todas acessíveis. Pior: nesse jogo do livre-arbítrio do consumidor, cada aquisição é, simultaneamente, uma privação, pois toda compra de algo corresponde à renúncia de uma outra coisa qualquer, em geral pouco menos desejável e, em alguns aspectos, mais desejável, que se poderia adquirir no lugar da primeira. (A ideia é que, se você comprar um automóvel, digamos, um Plymouth, não poderá ter também um Ford, e, a julgar pelos atuais comerciais de televisão, parece-me que as privações acarretadas seriam mais do que apenas materiais[3].)

A expressão “vida de trabalho árduo” foi-nos transmitida de um modo singular. A escassez é o juízo decretado por nossa economia, como é também o axioma de nossa ciência econômica: a aplicação de recursos escassos a fins alternativos no intuito de derivar o máximo de satisfação possível nas condições vigentes. E é exatamente por esse prisma angustiado que voltamos os olhos para os caçadores. Ora, se o homem moderno, com todas as suas vantagens tecnológicas, ainda não obteve os meios almejados, que chance teria esse selvagem nu, com seu insignificante arco e flecha? Depois de dotar o caçador de impulsos burgueses e de equipá-lo com instrumentos paleolíticos, julgamos sua situação de antemão desoladora[4].

Todavia, a escassez não é uma propriedade intrínseca dos meios técnicos; é uma relação entre meios e fins. Devemos contemplar a possibilidade empírica de que os caçadores trabalhem por sua saúde, um objetivo finito, e de que o arco e a flecha sejam adequados para esse fim[5].

Porém, ainda outras ideias, endêmicas na teoria antropológica e na prática etnográfica, conspiraram no sentido de impedir esse tipo de compreensão.

A propensão antropológica a exagerar a ineficiência econômica dos caçadores aparece, em especial, mediante uma comparação invejosa com as economias neolíticas. Os caçadores, como disse Lowie sem floreios, “têm de trabalhar muito mais para viver do que os lavradores e criadores” (1946, p. 13). Quanto a essa questão, a antropologia evolucionária, em particular, considerou conveniente e até teoricamente necessário adotar o tom de censura costumeiro. Etnólogos e arqueólogos haviam se transformado em revolucionários neolíticos e, em seu entusiasmo pela “Revolução”, não pouparam esforços para denunciar o “Antigo Regime” (da Idade da Pedra), inclusive alguns escândalos antiquíssimos. E não foi a primeira vez que os filósofos relegaram o estágio inicial da humanidade: à natureza e não à cultura. (O homem que passa a vida inteira atrás de animais, apenas a fim de matá-los para comer, ou mudando-se de um bosque para outro, na verdade está apenas vivendo como um animal, ele próprio” (Braidwood, 1957, p. 122). Assim, depreciados os caçadores, a antropologia ficou livre para enaltecer o grande salto para frente neolítico: “um avanço tecnológico fundamental, que acarretou uma “disponibilidade geral de lazer, mediante a liberação das atividades puramente destinadas à obtenção de alimento” (Braidwood, 1952, p. 5; cf. F. Boas, 1940, p. 285.)

Num ensaio de grande repercussão intitulado “Energy and the Evolution of Culture”, Leslie White explicou que o Neolítico gerou um “grande avanço no desenvolvimento cultural (…) em consequência do grande aumento na quantidade de energia per capita anualmente aproveitada e controlada por meio das artes agrícolas e pastorais” (1949, p. 372). White acentuou ainda mais o contraste evolutivo, explicitando o esforço humano como a principal fonte de energia da cultura paleolítica, em contraste com os recursos vegetais e animais domesticados da cultura neolítica. Essa determinação das fontes de energia permitiu, de uma só vez, uma estimativa baixa e precisa do potencial termodinâmico dos caçadores, aquele desenvolvido pelo corpo humano: “recursos médios de energia” de um vigésimo de cavalo per capita (1949, p. 369), ao mesmo tempo que, eliminando o esforço humano do empreendimento cultural do Neolítico, fazia parecer que as pessoas tinham sido liberadas por algum dispositivo economizador de trabalho (plantas e animais domesticados). Mas a problemática de White é obviamente mal concebida. A principal energia mecânica disponível tanto na cultura do Paleolítico quanto na do Neolítico era a fornecida por seres humanos, transformada, em ambos os casos, a partir de fontes vegetais e animais, de modo que, salvo exceções desprezíveis (o ocasional uso direto de energia não humana), a quantidade de energia aproveitada per capita, anualmente, era a mesma nas economias paleolítica e neolítica, e razoavelmente constante na história humana, até o advento da Revolução Industrial[6].

Outra fonte especificamente antropológica de insatisfação paleolítica desenvolveu-se no próprio campo, por causa do contexto da observação europeia dos caçadores e coletores existentes, como os australianos nativos, os bosquímanos, os ona ou os yahgan. Esse contexto etnográfico tende a distorcer de duas maneiras a nossa compreensão da economia de caça-coleta.

Primeiro, proporciona oportunidades singulares à ingenuidade. Os ambientes longínquos e exóticos, que se converteram no palco cultural dos caçadores modernos, exercem nos europeus um efeito bastante desfavorável à avaliação que os últimos fazem da condição dos primeiros. Sendo o Kalahari e o deserto australiano inapropriados para a agricultura ou para a experiência europeia cotidiana, saber “como alguém poderia viver num lugar desses” constitui uma fonte de perplexidade para o observador não avisado. A inferência de que os aborígines conseguem garantir uma existência apenas precária tende a ser reforçada pelas dietas maravilhosamente variadas dos europeus (cf. Herskovits, 1958, citado acima). Incluindo, comumente, coisas tidas como repulsivas e não comestíveis para os últimos, a culinária local presta-se à suposição de que o povo morre de fome. Essa conclusão, obviamente, tende a ser mais encontrada nas descrições antigas do que nas recentes, e nos diários de exploradores ou missionários mais do que nas monografias dos antropólogos; todavia, exatamente pelo fato de os relatórios dos exploradores serem mais antigos e mais próximos da condição aborígine, guarda-se por eles certo respeito.

Esse respeito, obviamente, tem de ser dispensado com prudência. Maior atenção deveria ser dada a um homem tal como Sir George Grey (1841), cujas expedições, na década de 1830, incluíram algumas das regiões mais pobres da Austrália ocidental, mas cuja atenção, incomumente cuidadosa à população, obrigou-o a desmascarar as comunicações de seus colegas a propósito justamente dessa questão do desespero econômico. Um erro muito comumente cometido, escreveu Grey, é supor que os australianos nativos “tenham meios escassos de subsistência, ou sofram grandemente em certas ocasiões por falta de alimentos”. São muitos e “quase ridículos” os erros em que incorreram os viajantes a esse respeito:

(…) em seus diários, eles lamentam que os pobres aborígines sejam reduzidos pela fome à necessidade miserável de subsistir à custa de certos tipos de alimento, encontrados perto de suas cabanas, quando, na verdade, em muitos casos, os artigos assim citados por eles são os que os nativos mais valorizam, e não são, na verdade, desprovidos de sabor nem de qualidades nutritivas.

Para tornar tangível “a ignorância que prevalecia a respeito dos hábitos e costumes desse povo em seu estado natural”, Grey forneceu um exemplo notável: uma citação de um seu companheiro de explorações, o capitão Sturt, que, ao deparar com um grupo de aborígines empenhado em colher grandes quantidades de resina de mimosa, deduziu que as “pobres criaturas estavam reduzidas ao pior dos extremos e, incapazes de obter qualquer outro alimento, tinham sido obrigadas a colher essa goma mucilaginosa”. No entanto, como observou Sir George, a goma em questão é um ingrediente alimentar favorito nessa região e, quando chega sua estação, proporciona a oportunidade para que um grande número de pessoas se reúna e acampe conjuntamente,o que, de outro modo, não poderiam fazer. E conclui:

Em termos gerais, os nativos vivem bem; em certas regiões e em determinadas estações do ano, pode haver uma deficiência de alimentos, mas, quando isso acontece, essas áreas são abandonadas durante tais períodos. Entretanto, é completamente impossível um viajante, ou até um nativo estranho, julgar se uma área proporciona ou não uma abundância de víveres. (…) Em sua própria região, no entanto, o nativo está em situação muito diferente; sabe exatamente o que ela produz, sabe a época exata que corresponde à estação dos diversos artigos e conhece os meios mais rápidos para obtê-los. Conforme essas circunstâncias, ele regula suas visitas às diferentes partes de seu campo de caça; e só posso dizer que sempre encontrei extrema fartura em suas cabanas[7] (1841, v. 2, p. 259-262; cf. Eyre, 1845, v. 2, p. 244 ss. Grifo meu.)

Ao fazer essa feliz avaliação, Sir George tomou o cuidado especial de excluir os aborígines lumpemproletarizados vivendo nas cidades europeias e ao seu redor (1845, v. 2, p. 250, 254-255). Trata-se de uma exceção instrutiva. Ela evoca uma segunda fonte de equívocos etnográficos: a ideia de que a antropologia dos caçadores é sobretudo um estudo anacrônico de ex-selvagens, uma investigação sobre o cadáver de uma sociedade, como disse Grey certa vez, presidida por membros de outra.

Como classe, os sobreviventes dos povos coletores são pessoas deslocadas. Representam os excluídos do Paleolítico, ocupantes de refúgios marginais atípicos do modo de produção: santuários de uma era, lugares aos quais, graças a sua distância dos principais centros de avanço cultural, foi concedida certa trégua na marcha planetária da evolução cultural, pois, por serem caracteristicamente pobres, estavam além do interesse e da alçada das economias mais avançadas. Deixemos de lado aqueles coletores em situação favorável, como os índios da Costa Noroeste, cujo bem-estar (comparativo) está fora de discussão. Os demais caçadores, banidos das melhores partes da Terra, primeiro pela agricultura e depois pelas economias industrializadas, gozam de oportunidades ecológicas um tanto inferiores às da média do baixo Paleolítico[8]. Além disso, a perturbação introduzida pelo imperialismo europeu dos dois últimos séculos foi especialmente severa, a ponto de muitas das informações etnográficas que constituem a matéria-prima do antropólogo serem produtos culturais adulterados. Até mesmo os relatos de exploradores e missionários, à parte seus erros de interpretação etnocêntricos, podem estar falando de economias em dificuldade (cf. Service, 1962). Os caçadores do leste do Canadá, sobre os quais lemos em The Jesuit Relations, dedicavam-se ao comércio de peles no início do século XVII (Jouvency, 1710). O meio ambiente de outros foi seletivamente despojado pelos europeus, antes que se pudessem fazer descrições fidedignas da produção nativa: os esquimós que conhecemos já não caçam baleias, os bosquímanos foram privados da caça, e os pinheirais dos shoshoni foram transformados em madeira, ao mesmo tempo que suas áreas de caça tornaram-se pasto para o gado[9]. Se esses povos são hoje descritos como empobrecidos, com recursos “escassos e pouco dignos de confiança”, será que isso é uma indicação da situação dos aborígines ou da coerção colonial?

Só recentemente as enormes implicações e problemas levantados por esse recuo global para a interpretação evolucionária começaram a despertar interesse (Lee e DeVore, 1968). O ponto importante, neste momento, é o seguinte: em vez de um teste imparcial da capacidade produtiva dos caçadores, sua situação atual constitui uma espécie de teste supremo. Isso torna ainda mais extraordinárias, portanto, as descrições que se seguem sobre seu desempenho.

“Uma espécie de fartura material”

Considerando-se a pobreza em que vivem, em tese, os caçadores e coletores, é surpreendente que os bosquímanos que habitam o Kalahari gozem de “uma espécie de fartura material”, pelo menos no âmbito das coisas úteis do cotidiano, afora o alimento e a água:

À medida que os !kung estabelecerem um contato mais estreito com os europeus, e isso já vem acontecendo, sentirão aguda falta de nossas coisas e terão maior necessidade e desejo delas. Estar sem roupa diante de estranhos devidamente trajados os faz sentirem-se inferiores. Em sua vida e com seus próprios artefatos, no entanto, eles estavam relativamente livres de pressões materiais. Excetuados os alimentos e a água (exceções importantes!), que os nyae nyae !kung têm em quantidade suficiente, mas estritamente suficiente, a julgar pelo fato de serem sempre magros, embora não emaciados, todos possuíam aquilo de que precisavam ou podiam produzir o que precisavam, pois todos os homens são capazes de fazer e fazem as coisas feitas por homens, e todas as mulheres, as coisas que são feitas por mulheres. (…) Eles viviam numa espécie de fartura material, por terem adaptado os instrumentos de sua vida a materiais que existem em abundância a seu redor e que estavam à disposição de quem quisesse pegá-los (madeira, junco, ossos para as armas e utensílios, fibras para os cordames, palha para os abrigos), ou a materiais que eram pelo menos suficientes para as necessidades da população. (…) Os !kung certamente se beneficiariam de mais cascas de ovos de avestruz para usar como contas ou para a troca, mas, por poucas que sejam, são encontradas em quantidade suficiente para que toda mulher tenha uma dúzia ou mais para utilizá-las corro recipientes para água, tudo o que ela pode carregar, e um bom número de contas para enfeites. Em sua vida nômade de coletores e caçadores, viajando de uma fonte de alimento para outra ao longo das estações, em perene deslocamento daqui para ali entre o alimento e a água, eles carregam consigo seus filhos pequenos e seus pertences. Tendo à mão, e em abundância, a maioria dos materiais para substituir os artefatos conforme a necessidade, os !kung não desenvolveram meios de armazenagem permanente e não precisaram nem quiseram sobrecarregar-se com excedentes ou duplicatas. Não querem nem mesmo carregar um exemplar de cada coisa. Tomam emprestado aquilo que não possuem. Em vista dessa facilidade, não acumularam bens e a acumulação de objetos não se associou ao status. (Marshall, 1961, p. 243-244. Grifo meu.)

É útil dividir em duas esferas a análise da produção dos caçadores coletores, como fez Marshall. O alimento e a água certamente constituem “exceções importantes”, que convém reservar para um exame separado e extenso. Quanto ao restante, ao setor não implicado na subsistência, o que se diz aqui sobre os bosquímanos aplica-se, em linhas gerais e nos detalhes, aos caçadores que vivem do deserto do Kalahari até o Labrador, ou a Terra do Fogo, onde Gusinde registrou a pouca inclinação dos yahgan para possuir mais de um exemplar dos utensílios comumente necessários como “uma indicação de autoconfiança”. “Nossos fueguinos”, escreveu ele, “obtêm e produzem seus utensílios com pouco esforço” (1961, p. 213)[10].

Na esfera não ligada à subsistência, as necessidades das pessoas costumam ser satisfeitas com facilidade. Essa “fartura material” depende, em parte, da facilidade de produção, e esta, por sua vez, da simplicidade da tecnologia e da democracia da propriedade. Os produtos são feitos em casa: com pedras, ossos, madeira ou peles, com o tipo de materiais que “existe em abundância ao redor deles”. Usualmente, nem a extração da matéria-prima nem seu processamento exigem esforço desgastante. O acesso aos recursos naturais é direto, “à disposição de quem quiser pegá-los”, ao mesmo tempo que a posse das ferramentas necessárias é geral, e o conhecimento das habilidades exigidas é comum. A divisão do trabalho é também simples, predominantemente baseada no sexo. Acrescentem-se a isso os costumes de compartilhar as coisas com liberalidade, pelos quais os caçadores são justificadamente famosos, e todas as pessoas podem, habitualmente, participar da prosperidade existente, seja ela qual for.

Mas, é claro, “seja ela qual for”: essa “prosperidade” depende também de, um padrão de vida objetivamente baixo. É crucial que a cota costumeira de produtos a serem consumidos (bem como o número de consumidores) seja culturalmente estabelecida num padrão modesto. Algumas pessoas se comprazem em considerar alguns objetos facilmente fabricados como sua boa sorte: um punhado de peças de vestuário e habitações frágeis, na maioria dos climas[11]; alguns ornamentos, pedaços extras de sílex e uma miscelânea de outros itens, tais como os “pedaços de quartzo que os curandeiros nativos extraem de seus pacientes”; e, por último, as sacolas de pele em que a esposa leal carrega tudo isso, “a riqueza do selvagem australiano” (Grey, 1841, v. 2, p. 266).

No tocante à maioria dos caçadores, essa riqueza sem abundância, na esfera não relacionada à subsistência, não exige maiores debates. Uma questão mais interessante é saber por que eles se contentam com tão poucas posses, pois isso entre eles é uma política, uma “questão de princípios”, como disse Gusinde (1961, p. 2), e não um infortúnio.

Quem não quer, não sente falta. Mas será que os caçadores são tão pouco exigentes em termos de bens materiais por estarem escravizados a uma busca de alimentos que “exige o máximo de energia do número máximo de pessoas”, de tal modo que não restam tempo nem empenho para que outros confortos sejam supridos? Alguns etnógrafos atestam, ao contrário, que a busca de alimento é tão bem sucedida que, durante metade do tempo, as pessoas não parecem saber o que fazer. Por outro lado, a movimentação é uma condição desse sucesso, mais movimento em alguns casos do que em outros, mas sempre o bastante para reduzir rapidamente as satisfações da posse. É verídico dizer-se do caçador que sua riqueza é um fardo. Em suas condições de vida, os bens podem tornar-se “dolorosamente opressivos”, como observou Gusinde, e mais ainda quanto mais longo o tempo em que são carregados. Alguns coletores dispõem de canoas e uns poucos possuem trenós puxados por cães, porém a maioria tem de carregar pessoalmente todas as comodidades que possui e, sendo assim, possuem apenas aquilo que podem carregar comodamente. Ou, talvez, apenas o que as mulheres podem carregar: os homens costumam ficar livres para reagir à oportunidade repentina da caça ou à necessidade súbita de defesa. Como escreveu Owen Lattimore, num contexto não muito diferente, “o nômade puro é o nômade pobre”. A mobilidade e a propriedade estão em contradição.

O fato de a riqueza converter-se rapidamente num fardo, em vez de em uma coisa boa, é evidente até mesmo para as pessoas de fora. Lauren van der Post foi apanhado nessa contradição, quando se preparava para se despedir de seus amigos bosquímanos:

Essa questão dos presentes nos trouxe muitos momentos de ansiedade. Sentimo-nos humilhados ao perceber quão pouco havia que pudéssemos dar aos bosquímanos. Quase tudo parecia tender a lhes dificultar mais a vida, aumentando o lixo e o peso de suas rondas diárias. Eles próprios praticamente não tinham nenhuma posse: uma tanga, um cobertor de pele e uma sacola de couro. Não havia nada que não pudessem juntar em um minuto, enrolar em seus cobertores e carregar nos ombros para uma viagem de mil e seiscentos quilômetros. Eles não tinham nenhum sentimento de posse. (1958, p. 276)

Uma necessidade tão patente para o visitante casual deve ser uma segunda natureza para as pessoas em questão. Esse desprendimento das necessidades materiais é institucionalizado: transforma-se num fato cultural positivo, expresso em uma multiplicidade de arranjos econômicos. Escrevendo sobre os murngin, por exemplo, Lloyd Warner afirma que a portabilidade é um valor decisivo nos arranjos locais. Artigos pequenos, de modo geral, são melhores do que os grandes. Em última análise, quando se trata de determinar sua disposição, “a relativa facilidade de transporte do artigo” prevalece sobre sua escassez relativa ou seu custo de mão-de-obra. É que o “valor supremo”, escreve Warner, “é a liberdade de movimento”. E é a esse “desejo de estar livre dos ônus e responsabilidades de objetos que interfeririam na vida itinerante da sociedade” que Warner atribui o “sentimento pouco desenvolvido de propriedade” dos murngin e seu “desinteresse em desenvolver seu equipamento tecnológico” (1964, p. 136-137).

Eis, portanto, uma outra “peculiaridade” econômica, que não digo ser geral, e que talvez se explique tão bem por técnicas de puericultura deficientes quanto por um desinteresse aprendido pela acumulação material: alguns caçadores, pelo menos, exibem uma notável tendência a ser desleixados com suas posses. Eles têm o tipo de despreocupação que seria apropriada a um povo que houvesse dominado todos os problemas da produção, e que é também enlouquecedora para um europeu:

Eles não sabem cuidar de seus pertences. Ninguém sonha em ordená-los, dobrá-los, secá-los ou limpá-los, pendurá-los ou colocá-los numa pilha bem arrumada. Quando procuram alguma coisa específica, vasculham descuidadamente a miscelânea de bugigangas guardadas nos pequenos cestos. Os objetos maiores, amontoados numa pilha na cabana, são arrastados de um lado para outro, sem a menor preocupação com os estragos que lhes possam ser feitos. O observador europeu fica com a impressão de que esses índios (yahgan) não dão o menor valor a seus utensílios, e se esquecem completamente do esforço que foi necessário para produzi-los[12]. Na verdade, ninguém se apega a seus poucos bens e pertences, que são perdidos com frequência e com facilidade, mas substituídos com igual facilidade. (…) O índio não toma cuidado nem mesmo quando lhe conviria fazê-lo. Um europeu tenderá a balançar a cabeça em desaprovação ante a indiferença ilimitada dessa gente, que arrasta objetos novos em folha, roupas preciosas, víveres frescos e artigos de valor pela lama espessa, ou que os abandona à rápida destruição pelas crianças e pelos cães. (…) As coisas caras que lhes são dadas são valorizadas por algumas horas, por curiosidade; depois disso, eles deixam descuidadamente que tudo se deteriore na lama e na umidade. Quanto menos possuem, maior é sua comodidade para viajar, e o que se estraga é vez por outra substituído. Assim, são completamente indiferentes a qualquer posse material. (Gusinde, 1961, p. 86-87)

O caçador, ficamos tentados a dizer, é um “homem não-econômico”. Pelo menos no que concerne aos produtos não ligados à subsistência, ele é o avesso da caricatura padrão imortalizada na primeira página de qualquer livro de “princípios gerais de economia”. Suas necessidades são escassas e seus recursos (em relação a elas), abundantes. Por isso, ele é “comparativamente isento de pressões materiais”, não tem “nenhum sentimento de posse”, exibe um “sentimento de propriedade pouco desenvolvido”, é “completamente indiferente a qualquer posse material” e manifesta “desinteresse” pelo desenvolvimento de seu equipamento tecnológico.

Nessa relação dos caçadores com os bens mundanos, há um aspecto claro e importante. Da perspectiva interna dessa economia, parece um erro dizer que as necessidades são “restritas”, os desejos são “coibidos”, ou mesmo que a ideia da riqueza é “limitada”. Essas formulações implicam de antemão um homem econômico e uma luta do caçador contra o que há de pior na natureza daquele, natureza que seria enfim subjugada por um voto cultural de pobreza. Essas palavras implicam a renúncia a uma aquisitividade que, a rigor, nunca se desenvolveu, e uma repressão de desejos que nunca foram expressos. O Homem Econômico é um constructo burguês, como disse Marcel Mauss, “não atrás de nós, mas à nossa frente, como o homem moral”. Não é que os caçadores e coletores tenham refreado seus “impulsos” materialistas: simplesmente nunca os transformaram numa instituição.

Além disso, se é uma grande bênção estar livre de um grande mal, nossos selvagens (montanheses) são felizes, pois os dois tiranos que trazem o inferno e tortura para muitos de nossos europeus não reinam em suas imensas florestas, refiro-me à ambição e à avareza (…), uma vez que se contentam com a mera existência, nenhum deles se entrega ao diabo para adquirir fortuna. (LeJeune, 1897, p. 231)

Tendemos a pensar nos caçadores e coletores como pobres, porque eles não têm nada; por essa mesma razão, talvez mais valesse pensar neles como livres. “Suas posses materiais extremamente limitadas livram-nos de todas as preocupações referentes às necessidades cotidianas e lhes permitem gozar a vida.” (Gusinde, 1961, p. 1).

Subsistência

Quando Herskovits escreveu Economic Anthropology (1958), era uma prática antropológica comum tomar os bosquímanos ou os australianos nativos como “uma ilustração clássica de um povo cujos recursos econômicos são sumamente escassos”, vivendo uma situação tão precária que “só o mais intenso empenho possibilita a sobrevivência”. Hoje em dia, é bem possível inverter essa compreensão “clássica”, sobretudo pelas provas obtidas nesses dois grupos. Pode-se alegar, de modo convincente, que os caçadores e coletores trabalham menos do que nós; e, em vez de ser uma labuta contínua, a busca de alimento é intermitente, o lazer é abundante e há uma quantidade maior de horas de sono diurno per capita, anualmente, do que em qualquer outra condição de existência social.

Parte das provas corroborativas em relação à Austrália aparece em fontes primitivas, mas temos agora a felicidade especial de dispor do material quantitativo coligido pela Expedição Científica Americano-Australiana de 1948 à Terra de Arnhem. Publicados em 1960, esses dados surpreendentes devem provocar uma certa revisão dos relatórios australianos que remontam há mais de cem anos, e talvez a revisão de um período ainda mais longo do pensamento antropológico. A pesquisa-chave foi um estudo temporal dos caçadores e coletores feito por McCarthy e McArthur (1960), aliada à análise do resultado nutricional feita por McArthur.

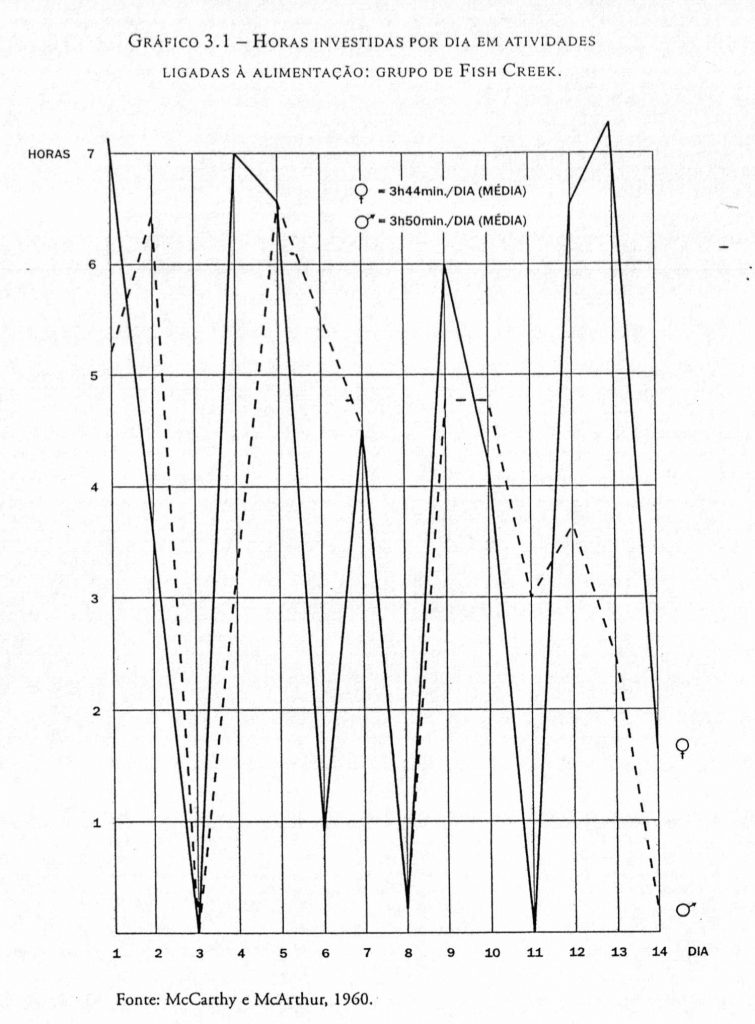

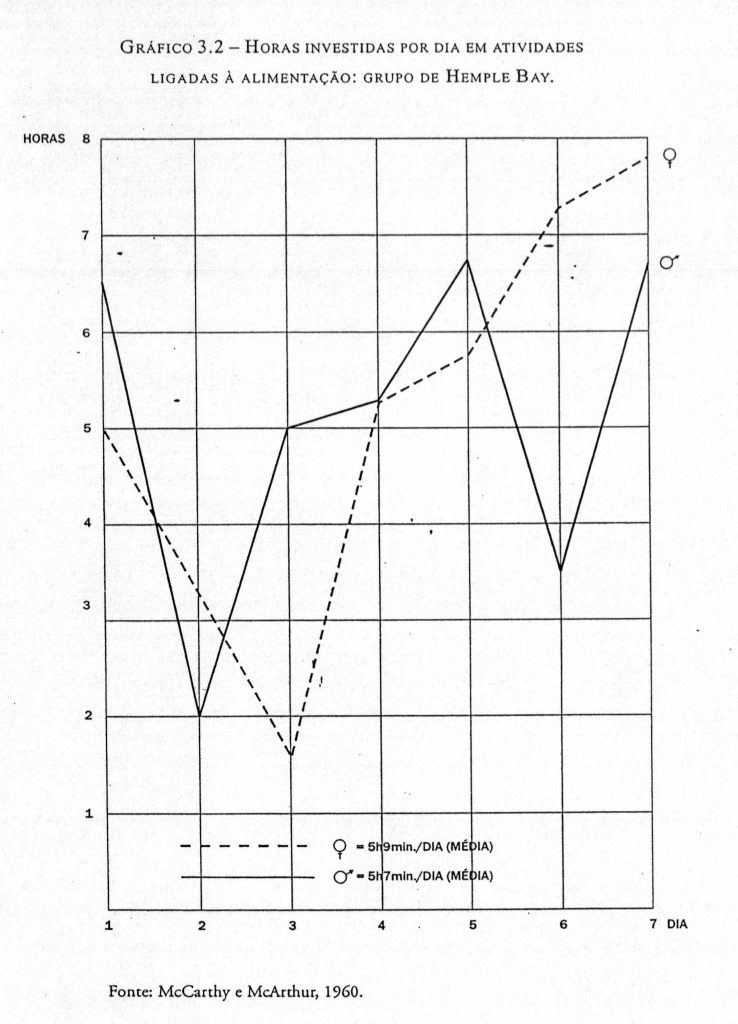

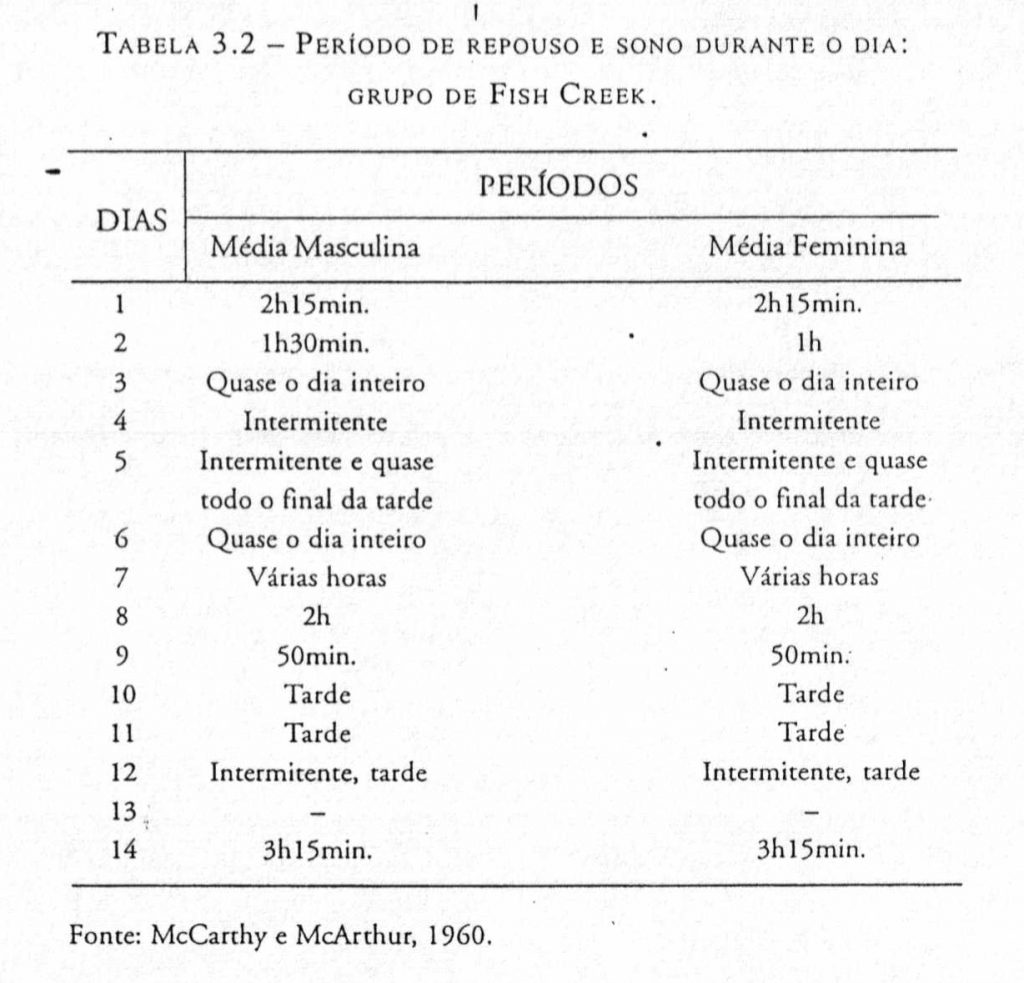

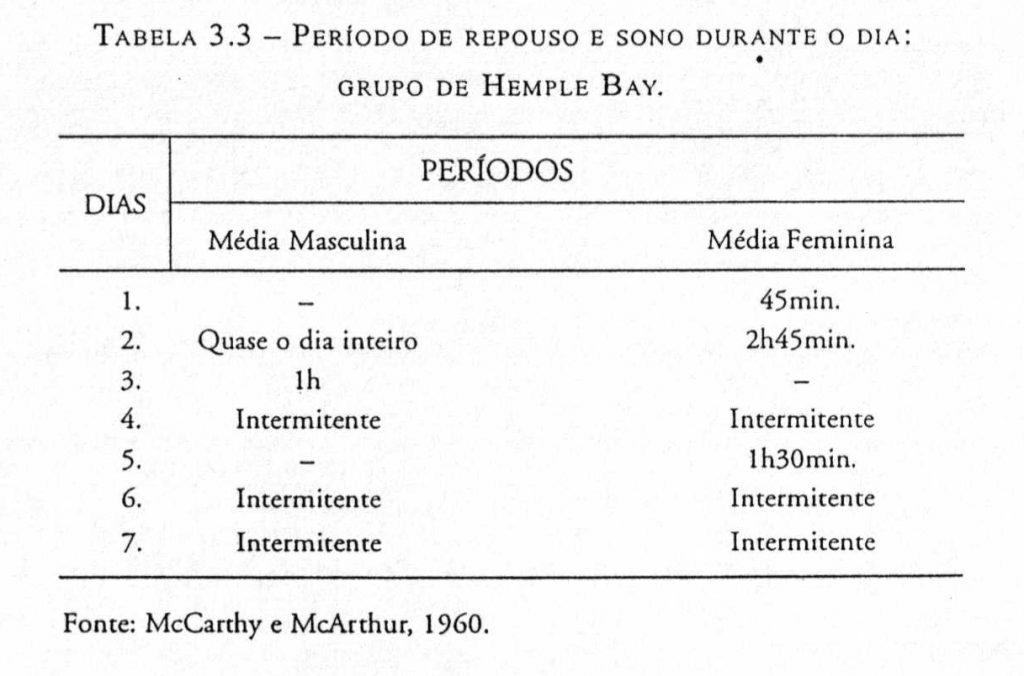

Os Gráficos 3.1 e 3.2 resumem os principais estudos da produção. Foram observações de curto prazo, feitas em períodos não cerimoniais. O material referente a Fish Creek (duas semanas) é mais longo e mais detalhado que o relativo a Hemple Bay (uma semana). Registrou-se apenas, tanto quanto posso saber, o trabalho dos adultos. Os diagramas incorporam informações sobre a caça, a coleta de vegetais, o preparo de alimentos e o conserto de armas, como tabuladas pelos etnógrafos. Em ambos os acampamentos, tratavam-se de nativos australianos livres, que durante o período de estudo moravam fora das missões ou de outros povoamentos, embora essa não fosse necessariamente sua situação permanente, ou mesmo ordinária[13].

Sérias reservas devem ser mantidas em relação à derivação de inferências gerais ou históricas unicamente a partir dos dados da Terra de Arnhem. Não só o contexto já não era mais tão primitivo, o tempo do estudo foi curto demais e alguns elementos da situação moderna podem ter elevado a produtividade acima dos níveis aborígines: por exemplo, os instrumentos de metal ou a diminuição da pressão local sobre os recursos alimentares decorrente do despovoamento. E nossa incerteza parece mais ser duplicada do que neutralizada por outras circunstâncias correntes, que, inversamente, reduziriam a eficiência econômica: por exemplo, esses caçadores semi-independentes provavelmente não são tão habilidosos quanto foram seus ancestrais. Por ora, consideremos as conclusões da Terra de Arnhem como experimentais e potencialmente dignas de crédito, à medida que sejam corroboradas por outros relatos etnográficos ou históricos.

A conclusão mais óbvia e imediata é que não se trabalha muito. A média diária por pessoa de tempo investido na obtenção e preparo do alimento era de quatro ou cinco horas. Além disso, não se trabalha continuamente. A busca da subsistência era muitíssimo intermitente. Podia ser momentaneamente suspensa, quando as pessoas já houvessem obtido o suficiente para um dado momento, o que lhes deixava bastante tempo livre. Claramente, tanto na subsistência quanto em outros setores da produção, estamos diante de uma economia de objetivos específicos e limitados. Na caça e na coleta, esses objetivos tendem a ser alcançados de modo irregular, tornando o padrão de trabalho correspondentemente errático.

A propósito, há uma terceira característica da caça e da coleta ignorada pela sabedoria convencional: em vez de aproveitarem até os limites a mão-de-obra e os recursos disponíveis, esses australianos parecem subutilizar suas possibilidades econômicas objetivas.

A quantidade de alimentos colhidos em um dia por qualquer desses grupos poderia ter sido maior em todas as situações. Embora a busca de alimentos fosse, no caso das mulheres, uma tarefa praticada dia após dia sem folga (ver, no entanto, nossos Gráficos 3.1 e 3.2), elas descansavam com bastante frequência e não passavam todas as horas do dia à sua procura ou preparando-os. A natureza da coleta masculina era mais esporádica, e quando os homens obtinham um bom lote num dia, geralmente descansavam no seguinte. (…) É possível que, inconscientemente, eles comparem o benefício de um suprimento maior de alimentos com o esforço envolvido em coletá-lo, ou talvez julguem o que consideram ser suficiente e parem no momento em que o obtêm. (McArthur, 1960, p. 92)

Decorre daí, em quarto lugar, que essa economia não exigia muito fisicamente. As anotações diárias dos investigadores indicam que as pessoas regulavam seu próprio ritmo e apenas uma vez um caçador se descreveu como “completamente exausto” (McCarthy e McArthur, 1960, p. 150 ss.). Os próprios habitantes da Terra de Arnhem tampouco consideravam onerosa a tarefa da subsistência. “Eles decerto não a encaravam como uma tarefa desagradável, a ser concluída o mais depressa possível, nem como um mal necessário, a ser tão adiado quanto possível” (McArthur, 1960, p. 92)[14]. Nesse contexto, e também em relação à subutilização dos recursos econômicos, vale a pena notar que os caçadores da Terra de Arnhem não pareciam ficar contentes com a “mera existência”. Como outros australianos (cf. Worsley, 1961, p. 173), mostravam-se insatisfeitos com uma dieta invariável; parte de seu tempo parecia ser dedicada mais à obtenção de diversidade do que da mera suficiência (McArthur, 1960, p. 192).

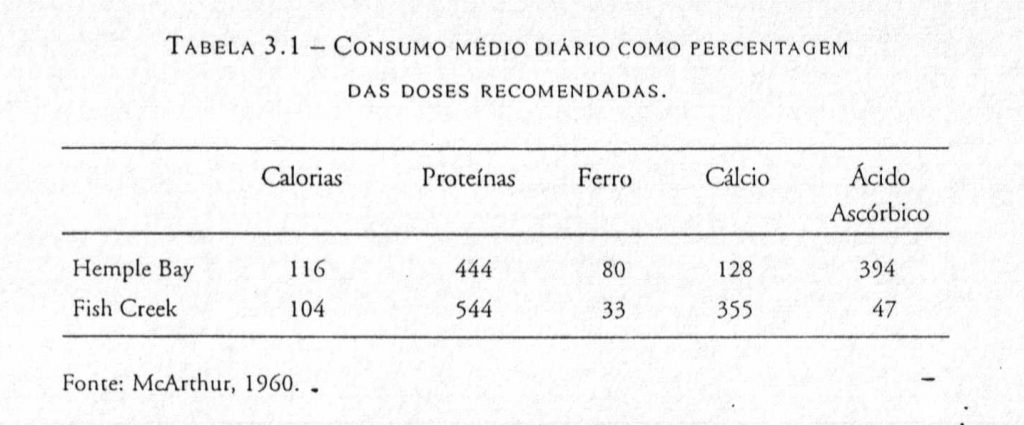

Seja como for, a ingestão dietética dos caçadores da Terra de Arnhem era adequada, de acordo com os padrões do National Research Council of America (NRCA). Em Hemple Bay, o consumo médio diário per capita era de 2.160 calorias (num período de observação de apenas quatro dias) e, em Fish Creek, de 2.130 calorias (onze dias). A Tabela 3.1 indica o consumo médio diário de vários nutrientes, calculado por McArthur em porcentagens das doses recomendadas pelo NRCA.

Por último, o que diz o estudo da Terra de Arnhem sobre a famosa questão do lazer? Ao que parece, a caça e a coleta proporcionam um extraordinário alívio das preocupações econômicas. O grupo de Fish Creek mantinha um artesão praticamente em tempo integral, um homem de 35 ou 40 anos cuja verdadeira especialidade, no entanto, parecia ser o ócio:

Ele não saía para caçar com os homens, mas, um dia, dedicou-se à pesca de rede com extremo vigor. Vez por outra, entrava na floresta para apanhar ninhos de abelhas silvestres. Wilira era um artesão especializado, que consertava dardos e propulsores, fazia cachimbos e bordões e fixou habilmente um cabo num machado de pedra (por encomenda). Afora essas ocupações, ele passava a maior parte do tempo conversando, comendo e dormindo. (McArthur, 1960, p. 148).

Wilira nada tinha de excepcional. Boa parte do tempo economizado pelos caçadores da Terra de Arnhem era, literalmente, tempo livre, consumido no descanso e no sono (ver Tabelas 3.2 e 3.3). A principal alternativa ao trabalho, que se intercambiava com ele de maneira complementar, era o sono:

Afora o tempo gasto (sobretudo o não empregado na preparação de alimentos ou em atividades definidas) no intercurso social, conversando, mexericando e assim por diante, algumas horas do dia também eram reservadas ao repouso e ao sono. Em média, quando estavam no acampamento, os homens costumavam dormir por uma hora ou uma hora e meia depois do almoço e, às vezes, até mais. Além disso, depois de voltarem da pesca ou da caça, costumavam tirar um cochilo, ou imediatamente após chegarem, ou enquanto o alimento era preparado. Em Hemple Bay, os homens dormiam se voltassem cedo para o acampamento, mas não dormiam se chegassem depois das quatro da tarde. Quando passavam o dia inteiro no acampamento, dormiam em horários variados, e sempre o faziam depois do almoço. As mulheres, quando saíam para colher alimentos na floresta, pareciam descansar com mais frequência do que os homens. Quando passavam o dia inteiro no acampamento, também dormiam em horários variados, às vezes por longos períodos. (McArthur, 1960, p. 193)

A incapacidade de os habitantes da Terra de Arnhem “construírem cultura” não provém estritamente da falta de tempo. Provém do ócio.

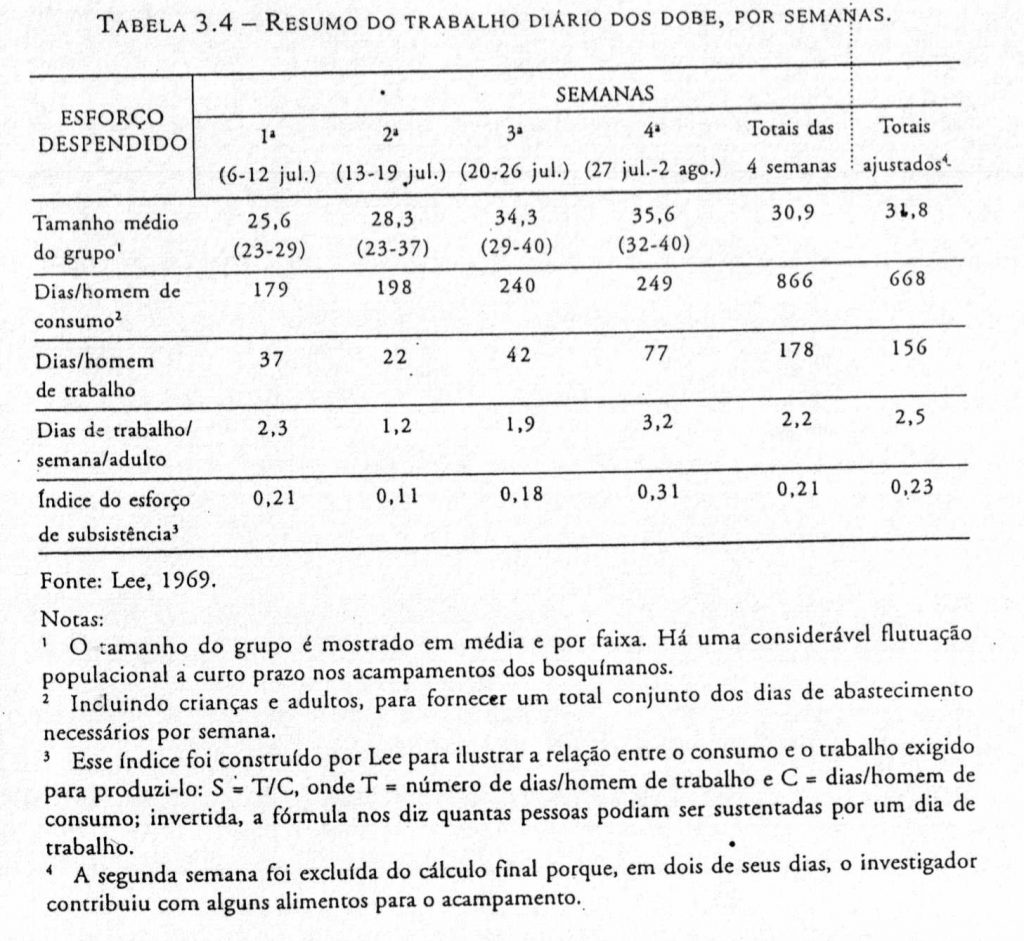

Isso é o bastante em relação às dificuldades dos caçadores e coletores da Terra de Arnhem. Quanto aos bosquímanos, economicamente assimilados por Herskovits aos caçadores australianos, dois excelentes relatórios recentes de Richard Lee (1968, 1969) mostram que sua situação é efetivamente idêntica. A pesquisa de Lee merece atenção especial, não só por dizer respeito aos bosquímanos, mas por se referir especificamente à seção dobe dos !kung, adjacentes aos nyae nyae, sobre cuja subsistência, num contexto que, afora isso, era de “fartura material”, Marshall expressou importantes ressalvas. Os dobe ocupam uma área da Botsuana onde os !kung vivem há pelo menos cem anos, mas só recentemente começaram a sofrer pressões para se deslocarem (no entanto, desde 1880-1890 os dobe dispõem de metal). Fez-se um estudo intensivo da produção para a subsistência em um acampamento da estação seca, com uma população próxima da média desses assentamentos (41 pessoas). As observações se estenderam por quatro semanas, durante julho e agosto de 1964, período de transição entre estações mais ou menos favoráveis do ano e, portanto, bastante representativo, ao que parece, das dificuldades médias de subsistência.

Apesar do baixo índice pluviométrico anual (150-250 milímetros), Lee encontrou na área dos dobe uma “abundância surpreendente de vegetação”. Os recursos alimentares eram “variados e abundantes”, em especial a noz de mangetti (Ricinodendron rautanenii), ricamente calórica, e “tão abundante que milhões apodreciam no chão todos os anos, por não serem colhidas” (todas as referências encontram-se em Lee, 1969, p. 59)[15]. As informações de Lee sobre o tempo despendido na coleta de alimentos são notavelmente semelhantes às observações feitas na Terra de Arnhem. A Tabela 3.4 resume seus dados.

Os dados indicam que o trabalho de um homem na caça e na coleta sustentará quatro ou cinco pessoas. À primeira vista, à coleta dos bosquímanos é mais eficiente do que foi a agricultura francesa no período anterior à Segunda Guerra Mundial, quando mais de 20% da população estava ocupada em alimentar os demais. Essa comparação é confessadamente enganosa, mas não tão enganosa quanto surpreendente. Da população total de bosquímanos nômades com os quais Lee entrou em contato, 61,3% (152 de 248) eram produtores eficientes de alimentos; os outros eram jovens demais ou velhos demais para fazer uma contribuição importante. No acampamento específico estudado, 65% eram “eficientes”. Portanto, a proporção de produtores na população geral é, de fato, de 3:5 ou 2:3. Entretanto, esses 65% da população “trabalhava 36% do tempo, e 35% das pessoas não faziam trabalho algum” (1969, p. 67).

Considerando cada trabalhador adulto, isso equivale a cerca de dois dias e meio de trabalho por semana. (“Em outras palavras, cada indivíduo produtivo sustentava a si mesmo e a seus dependentes, e ainda dispunha de 3,5 a 5,5 dias livres para outras atividades.”) O “dia de trabalho” dos dobe durava cerca de seis horas, sendo a semana útil de aproximadamente quinze horas, ou uma média de duas horas e nove minutos por dia. Ainda mais baixos do que os padrões da Terra de Arnhem, esses dados excluem, no entanto, o preparo da comida e dos implementos. No cômputo geral, o trabalho de subsistência dos bosquímanos é provavelmente muito próximo das horas de trabalho dos aborígines australianos.

Também à semelhança dos australianos, o tempo em que os bosquímanos não estão trabalhando na subsistência é passado no ócio ou em atividades de lazer. Mais uma vez, detecta-se o ritmo característico do Paleolítico, de um ou dois dias de trabalho e um ou dois de descanso, estes últimos passados a esmo no acampamento. Embora a coleta de alimento seja a atividade produtora primária, escreve Lee, “a maior parte do tempo das pessoas (quatro a cinco dias por semana) é dedicada a outras ocupações, tais como descansar no acampamento ou visitar outros acampamentos” (Lee, 1969, p. 74):

Uma mulher colhe em um dia comida suficiente para alimentar sua família por três dias, e passa o resto do tempo descansando no acampamento, bordando, visitando outros acampamentos ou recebendo visitas. Em cada dia passado em casa, as rotinas da cozinha, como preparar os alimentos, quebrar nozes, apanhar lenha e buscar água, ocupam de uma a três horas de seu tempo. Esse ritmo de trabalho e lazer regulares é mantido ao longo do ano. Os caçadores tendem a trabalhar com mais frequência do que as mulheres, mas seu horário é irregular. Não é incomum um homem caçar avidamente durante uma semana e, depois, não sair para isso durante duas ou três. Como a caça é uma atividade imprevisível e sujeita ao controle mágico, às vezes os caçadores passam por um período de azar e param de caçar durante um mês ou mais. Durante esses intervalos, fazer visitas, receber visitantes e sobretudo dançar são as atividades primordiais dos homens. (Lee, 1968, p. 37)

A produção diária per capita para a subsistência dos dobe era de 2.140 calorias. Entretanto, levando em conta o peso corporal, as atividades normais e a composição etária e sexual da população, Lee estima que as pessoas precisariam apenas de 1.975 calorias per capita. É provável que parte do excedente fosse dado aos cães, que comiam as sobras. “Pode-se concluir que os bosquímanos não levam uma vida abaixo dos padrões, à beira da inanição, como se tem suposto comumente.” (Lee, 1969, p. 73).

Considerados isoladamente, os relatórios sobre os habitantes da Terra de Arnhem e os bosquímanos desferem um ataque desconcertante, se não decisivo, contra a posição teórica convencional. De construção artificial, o primeiro desses estudos, em particular, é justificadamente considerado dúbio. Mas o testemunho da expedição à Terra de Arnhem encontra eco, em muitos pontos, em observações feitas em outros locais da Austrália, assim como em outros lugares do mundo dos caçadores-coletores. Boa parte dos dados australianos remonta ao século XIX, parte deles de observadores muito argutos, que tiveram o cuidado.de excetuar os aborígines em contato com os europeus, pois “seu suprimento alimentar é restrito e (…), em muitos casos, eles são impedidos de se aproximar dos olhos-d’água, que são os centros de seus melhores campos de caça” (Spencer e Gillen, 1899, p. 50).

A situação fica perfeitamente clara nas áreas bem irrigadas do sudeste da Austrália. Ali, os aborígines foram favorecidos por um suprimento tão abundante de peixes, de obtenção tão fácil, que um posseiro da era vitoriana, na década de 1840, teve de se perguntar “como é que esse povo sábio conseguia passar o tempo antes que meu grupo chegasse e o ensinasse a fumar” (Curr, 1965, p. 109). O fumo resolveu pelo menos um problema econômico, o de não ter o que fazer: “uma vez razoavelmente adquirida essa habilidade (…) as coisas fluíram naturalmente, e suas horas de lazer eram divididas entre dar ao cachimbo seu uso legítimo e ficar pedindo o meu tabaco”. Com um pouco mais de seriedade, esse antigo posseiro tentou fazer uma estimativa do tempo gasto na caça e na coleta pela população do que era então o distrito de Port Phillip. As mulheres safam do acampamento em expedições de coleta durante cerca de seis horas por dia, “passando metade desse tempo vadiando à sombra, ou junto à fogueira”; os homens partiam para caçar logo depois que as mulheres deixavam o acampamento, e voltavam mais ou menos no mesmo horário (1965, p. 118). Curr constatou que os alimentos assim obtidos eram de “qualidade indiferente”, embora “fáceis de obter”, e as seis horas diárias eram “abundantemente suficientes” para esse fim; na verdade, a região “poderia sustentar o dobro do número de negros que nela encontramos” (idem, p. 120). Comentários muito parecidos foram feitos por outro investigador da velha-guarda, Clement Hodgkinson, ao escrever sobre um ambiente análogo, no nordeste de Nova Gales do Sul. Alguns minutos de pesca proporcionavam o suficiente para alimentar “a tribo inteira” (1845, p. 223; cf. Hiatr, 1965, p. 103-104). “Aliás, em toda a região ao longo da costa oriental, os negros nunca sofreram com a escassez de alimentos como muitos autores, penalizados, o supuseram” (Hodgkinson, 1845, p. 227).

Mas a população que ocupava esses setores mais férteis da Austrália, em especial no sudeste, não foi incorporada ao presente estereótipo dos aborígines, pois não tardou a ser eliminada[16]. A relação dos europeus com esses “negros”[17] foi de conflito pelas riquezas do continente; no processo de destruição, restavam pouco tempo ou inclinação para o luxo da contemplação. Como resultado, a consciência etnográfica viria a herdar apenas as sobras magras: sobretudo os grupos do interior, sobretudo os povos do deserto, sobretudo os arunta. Os arunta não viviam tão mal assim, em geral, “sua vida nada tem de miserável, nem é muito difícil” (Spencer e Gillen, 1899, p. 7)[18]. Mas as tribos da região central não devem ser consideradas, em termos numéricos ou de adaptação ecológica, típicas dos nativos australianos (cf. Megeitt, 1964). O seguinte panorama da economia indígena, oferecido por Edward John Eyre, que atravessou o litoral sul e penetrou na cordilheira de Flinders, além de haver passado uma temporada no distrito mais rico do rio Murray, merece ser reconhecido como, pelo menos, representativo:

De um extremo a outro da maior parte da Nova Holanda, onde não existem colonos europeus, e, invariavelmente, quando há oferta permanente de água potável na superfície, o aborígine não experimenta nenhuma dificuldade para conseguir alimento em abundância durante o ano inteiro. É verdade que o caráter de sua dieta varia de acordo com a mudança das estações e com a formação da região habitada; mas raramente acontece que, uma estação do ano, ou algum tipo de região, não lhe proporcione alimento tanto animal quanto vegetal. (…) Desses (principais) produtos (alimentares), muitos são não apenas obteníveis em abundância, mas em quantidades tão vastas, na estação adequada, que permitem, por períodos consideravelmente longos, amplos meios de subsistência a muitas centenas de nativos congregados num só lugar. (…) Em muitas partes da costa e nos grandes rios do interior, obtêm-se peixes de excelente qualidade e em grande profusão. No lago Vitória (…), vi seiscentos nativos acampados juntos, todos vivendo, na época, dos peixes obtidos no lago, com a adição, às vezes, de folhas de mesembriântemo. Quando estive entre eles, nunca percebi nenhuma escassez em seus acampamentos. (…) Em Moorunde, quando o rio Murray inunda anualmente as planícies, os camarões-de-água-doce vêm para a superfície do solo (…) em quantidade tão vasta que vi quatrocentos nativos viverem deles por semanas a fio, enquanto aqueles que se estragavam ou eram jogados fora seriam capazes de sustentar outros quatrocentos. (…) Um suprimento ilimitado de peixes também é obtenível no rio Murray mais ou menos no início de dezembro. (…) O número [de peixes] obtido (…) em poucas horas é inacreditável. (…) Outro alimento de grande preferência e igualmente abundante em determinada estação do ano, na parte leste do continente, é uma espécie de mariposa que os nativos retiram de frestas e cavidades das montanhas de certos locais. (…) Às flores, as folhas e os ramos de um certo tipo de agrião colhidos na estação adequada, (…) proporcionam um suprimento favorito e inesgotável de comida para um número ilimitado de nativos. (…) Existem muitos outros artigos alimentares entre os aborígines, igualmente abundantes e tão valorizados quanto os que enumerei. (1845, v. 2, p. 250-254)

Tanto Eyre quanto Sir George Grey, cuja visão otimista da economia indígena já assinalamos (“Sempre encontrei extrema abundância em suas cabanas”), deixaram estimativas específicas, em horas por dia, do trabalho de subsistência dos australianos. (No caso de Grey, isso incluiria os habitantes de regiões bastante inóspitas da Austrália ocidental.) O testemunho desses cavalheiros e exploradores coaduna-se muito de perto com as médias da Terra de Arnhem verificadas por McCarthy e McArthur. “Em todas as estações ordinárias”, escreveu Grey (isto é, quando as pessoas não ficam confinadas a suas cabanas pelo mau tempo), “elas conseguem obter em duas ou três horas uma provisão suficiente de alimentos para o dia inteiro, mas seu costume habitual é vagar com indolência de um lugar para outro, coletando-os ociosamente em sua perambulação” (1841, v. 2, p. 263. Grifo meu.). Similarmente, Eyre afirma:

Em quase todas as partes do continente que visitei, nas quais a presença dos europeus ou de seus rebanhos não havia limitado nem destruído seus meios de subsistência originais, constatei que os nativos conseguiam, geralmente, em três ou quatro horas, obter alimento suficiente para o dia, e isso sem fadiga ou esforço. (1845, v. 2, p. 254-255. Grifo meu.)

Além disso, a mesma descontinuidade do trabalho de subsistência registrada por McArthur e McCarthy, o padrão de alternância entre a busca e o sono, repete-se em observações antigas e recentes provenientes de todo o continente (1960, p. 253-254; Bulmer, citado em Smyth, 1878, v. 1, p. 142; Mathew, 1910, p. 84; Spencer e Gillen, 1899, p. 32; Hiarr, 1965, p. 103-104). Basedow considerou-a um costume geral dos aborígines: “Quando seus afazeres funcionam harmoniosamente, a caça está garantida e existe água disponível, o aborígine torna a sua vida tão fácil quanto possível e pode até parecer preguiçoso aos olhos do forasteiro.” (1925, p. 116)[19].

Entrementes, voltando à África, há muito tempo os hadza desfrutam de um conforto equiparável, com um fardo de ocupações de subsistência que não é mais cansativo, em horas diárias, do que o dos bosquímanos ou o dos aborígines australianos (Woodburn, 1968). Vivendo numa região com “excepcional abundância” de animais e um suprimento regular de vegetais (as imediações do lago Eyasi), os homens hadza parecem muito mais interessados nos jogos de azar do que nos azares da caça. Especialmente durante a prolongada estação das secas, eles passam a maior parte do dia jogando, talvez apenas para perder as flechas de ponta de metal de que precisam para a caça de animais de grande porte em outras ocasiões. Seja como for, muitos homens são “bastante despreparados ou incapazes de caçar grandes animais de porte, mesmo quando possuem as flechas necessárias”. Apenas uma pequena minoria, escreve Woodburn, compõe-se de diligentes caçadores de grandes animais, e se, em geral, as mulheres são mais persistentes em sua coleta de vegetais, mesmo assim isso se dá num ritmo vagaroso e sem um trabalho prolongado (cf. 1968, p. 51; 1966). Apesar desse desinteresse, é uma cooperação econômica apenas limitada, os hadza, no entanto, “obtêm alimento suficiente sem esforço desnecessário”. Woodburn oferece um “cálculo aproximativo muito grosseiro”, das necessidades do trabalho de subsistência: “Ao longo de todo o ano, é provável que uma média de menos de duas horas por dia seja gasta na obtenção de alimento” (1968, p. 54).

Curiosamente, os hadza, ensinados pela vida e não pela antropologia, rejeitam a revolução neolítica para preservar seu ócio. Embora cercados por lavradores, até recentemente recusavam-se a adotar a agricultura, “principalmente sob a alegação de que isso implicaria muito trabalho árduo”[20]. Nesse aspecto, eles se assemelham aos bosquímanos, que respondem à questão neolítica com outra: “Por que haveríamos de plantar, se há tantas nozes de mongo-mongo [noz de mangetti] no mundo?” (Lee, 1968, p. 33). Além disso, Woodburn ficou com a impressão, ainda não consubstanciada: até hoje, de que, na verdade, os hadza gastam menos energia e, provavelmente, menos tempo na obtenção da subsistência do que seus vizinhos agricultores da África oriental (1968, p. 54)[21]. Mudando de continente, mas não de conteúdo, também o engajamento econômico espasmódico dos caçadores sul-americanos poderia afigurar-se, aos forasteiros europeus, como uma “inclinação natural” incurável:

(…) os yamana são incapazes de trabalho diário contínuo, para grande desolação dos fazendeiros e empregadores europeus para quem costumam trabalhar. Seu trabalho se dá mais aos arrancos e, nesses esforços ocasionais, eles podem exibir uma energia considerável por algum tempo. Depois disso, no entanto, mostram o desejo de um período incalculavelmente longo de repouso, durante o qual ficam pelos cantos sem fazer nada e sem exibir grande fadiga. (…) É evidente que esse tipo de irregularidade reiterada leva o patrão europeu ao desespero, mas não há nada que o índio possa fazer. Essa é sua inclinação natural[22]. (Gusinde, 1961, p. 27)

Por último, a atitude dos caçadores quanto à lavoura nos mostra alguns detalhes de sua maneira de se relacionar com a busca do alimento. Aqui, mais uma vez, aventuramo-nos pelo reino interno da economia, um campo às vezes subjetivo e sempre difícil de compreender, e no qual, além disso, os caçadores parecem deliberadamente inclinados a abusar de nossa compreensão, através de costumes tão estranhos que suscitam a interpretação extremada de que ou essas pessoas são loucas, ou realmente não têm nada com que se preocupar. A primeira destas deduções, a partir do desinteresse dos caçadores, seria realmente lógica, se aceitássemos a premissa de que sua situação econômica é de fato exigente. Por outro lado, se o sustento costuma ser fácil de obter, se habitualmente pode-se esperar ter êxito, a aparente imprudência das pessoas já não pode afigurar-se como tal. Referindo-se aos fenômenos singulares da economia de mercado, à sua institucionalização da escassez, Karl Polanyi comentou que nossa “dependência animal do alimento foi desnudada e o medo escancarado da fome pôde correr solto. Nossa escravização humilhante ao material, que toda a cultura humana é destinada a mitigar, foi deliberadamente tornada mais rigorosa” (1947, p. 115). Mas nossos problemas não são os dos caçadores e coletores; ao contrário, o que dá o tom a seus arranjos econômicos é a fartura original, a confiança na abundância dos recursos naturais, e não o desespero pela insuficiência de recursos humanos. O que pretendo dizer é que certos dispositivos pagãos, que em outras circunstâncias seriam curiosos, tornam-se compreensíveis à luz da confiança das pessoas, uma confiança que é o atributo humano razoável de uma economia geralmente bem sucedida[23].

Consideremos a movimentação crônica dos caçadores de um acampamento para outro. Esse nomadismo, frequentemente tido por nós como um sinal de inquietação, é praticado por eles com um certo abandono. Os aborígines de Vitória, relata Smyth, em geral são “viajantes preguiçosos. Não tem nenhum motivo que os induza a apressar seus movimentos. Em geral, só começam suas viagens no fim da manhã e há muitas interrupções ao longo do trajeto” (1878, v. 1, p. 125. Grifo meu.). O bom Pêre Biard, em seu “Relation of New France…” de 1616, após uma descrição deslumbrada dos alimentos disponíveis para os Micmac durante a estação (“O palácio de Salomão nunca foi mais bem regulado e suprido de alimentos”), prossegue no mesmo tom:

Para desfrutar completamente desse seu destino, nossos homens das florestas partem para seus diferentes lugares com o mesmo prazer que se estivessem indo fazer uma caminhada ou um passeio; fazem-no facilmente, mediante o uso habilidoso e a grande comodidade das canoas (…) tão velozes de remar que, havendo bom tempo e sem nenhum esforço, é possível cobrir trinta ou quarenta léguas por dia; no entanto, raramente vemos esses selvagens deslocarem-se nessa velocidade, pois seus dias nada mais são do que um passatempo. Eles nunca têm pressa. Muito diferentes de nós, que nunca conseguimos fazer nada sem pressa e preocupação (…) (1897, p. 84-85).

Sem dúvida os caçadores levantam acampamento por que os recursos alimentares nos arredores tornam-se escassos. Entretanto, ver nesse nomadismo uma simples fuga da fome apreende apenas metade da questão; ignora-se a possibilidade de que as expectativas das pessoas à respeito de campos mais verdejantes alhures geralmente não são frustradas. Por conseguinte, suas perambulações, em vez de angustiadas, assumem todas as características de uma saída para um piquenique à margem do Tâmisa.

Uma questão mais séria é levantada pela observação frequente e exasperada de uma certa “falta de visão” entre os caçadores e coletores. Perenemente voltado para o presente, sem “a menor ideia ou preocupação com o que o amanhã poderá trazer” (Spencer e Gillen, 1899, p. 53), o caçador parece pouco disposto a administrar seus suprimentos e incapaz de uma resposta planejada à sina fatídica que certamente o espera. Em vez disso, adota uma despreocupação deliberada, que se expressa em duas tendências econômicas complementares.

A primeira delas é a prodigalidade: a propensão a comer todo o alimento existente no acampamento, mesmo durante épocas objetivamente difíceis, “como se”, disse LeJeune sobre os montanheses, “os animais que eles deveriam caçar estivessem encerrados num estábulo” (1897). Escrevendo sobre os aborígines australianos, Basedow disse que seu lema “poderia ser interpretado da seguinte forma: enquanto houver o bastante para hoje, nunca devemos nos inquietar com o amanhã. Por causa disso, o aborígine tende a fazer banquetes com seus víveres, de preferência a uma refeição modesta aqui e ali” (1925, p. 116). LeJeune chegou a considerar que seus montanheses levavam essa extravagância à beira do desastre:

No período de fome pelo qual passamos, quando meu anfitrião caçava dois, três ou quatro castores, fosse dia ou fosse noite, eles ofereciam imediatamente um banquete a todos os selvagens vizinhos. E, quando acontecia a essas pessoas haverem capturado algo, também elas faziam um banquete ao mesmo tempo, de modo que, ao se sair de um banquete, ia-se para outro e, às vezes, até para um terceiro e um quarto. Eu lhes disse que eles não estavam sendo bons administradores, que melhor seria reservarem esses banquetes para o futuro e que, desse modo, não seriam tão pressionados pela fome. Eles riram de mim. “Amanhã” (disseram) “faremos outra festa com o que tivermos capturado.” Sim, mas, não raro, só capturavam frio e vento. (1897, p. 281-283)

Alguns autores compreensivos tentaram racionalizar a evidente impraticabilidade falta de espírito prático. Talvez as pessoas fossem levadas pela fome a perder o juízo: estavam prontas a se empanturrar de caça por terem passado muito tempo sem carne e, por tudo que sabiam, provavelmente logo passariam outra vez por isso. Ou talvez, ao fazer um banquete com seus víveres, o homem estivesse cumprindo obrigações sociais, atendendo a imperativos importantes de compartilhamento. A experiência de LeJeune confirmaria qualquer dessas duas visões, mas sugere também uma terceira. Ou melhor, os montanheses tinham sua própria explicação. Não se preocupavam com o que o futuro pudesse trazer porque, no que lhes dizia respeito, ele traria mais da mesma coisa: “outro banquete”. Qualquer que seja o valor de outras interpretações, essa autoconfiança deve influir na prodigalidade permanente dos caçadores, E mais, deve ter alguma base objetiva, pois, se os caçadores e coletores realmente favorecessem a gula em detrimento do bom senso econômico, nunca teriam sobrevivido para se transformarem nos profetas dessa nova religião.

Uma segunda tendência complementar aborda meramente o lado negativo da prodigalidade: a impossibilidade de reservar os excedentes de alimento, de criar armazéns para víveres. Em relação a muitos caçadores e coletores, ao que parece, não se pode provar que a armazenagem de alimentos seja tecnicamente impossível; tampouco é certo que as pessoas desconheçam essa possibilidade (cf. Woodburn, 1968, p. 53). Ao contrário, devemos investigar o que na situação vigente bloqueia essa tentativa. Gusinde formulou essa pergunta e, com respeito aos yahgan, encontrou sua resposta no mesmo otimismo justificável. A armazenagem seria “supérflua”

porque, durante o ano inteiro e com generosidade quase ilimitada, o mar colocava toda sorte de animais à disposição do homem que caça e da mulher que coleta. As tempestades ou acidentes privam uma família dessas coisas por não mais de alguns dias. Em geral, ninguém precisa preocupar-se com o perigo da fome e, em quase toda parte, todos encontram abundância daquilo que necessitam. Sendo assim, por que haveria alguém de se preocupar com a comida para o futuro? (…) Basicamente, nossos fueguinos sabiam que não precisavam temer o futuro e, portanto, não acumulavam víveres. Ano após ano, podiam antegozar, despreocupados, a chegada do dia seguinte (…). (1961, p. 336, 339)

É provável que a explicação de Gusinde seja boa, até onde vai, mas também é provável que seja incompleta. Um cálculo econômico mais complexo e sutil parece estar em jogo, embora realizado por uma aritmética social excepcionalmente simples. As vantagens da armazenagem de alimentos devem ser comparadas com a diminuição dos benefícios da coleta no âmbito de um local restrito. Para os caçadores, a tendência incontrolável a reduzir a capacidade de carga local está au fond des choses: é uma condição básica de sua produção e a principal causa de seu deslocamento. O prejuízo potencial da armazenagem é exatamente comprometer a contradição entre riqueza e mobilidade. A armazenagem fixaria o acampamento numa área que não tardaria a ter seus recursos naturais alimentares esgotados. Assim, imobilizadas por seus estoques acumulados, as pessoas poderiam ficar em pior situação, quando comparada com uma pequena quantidade de caça e coleta que poderiam obter em outro lugar, onde a natureza houvesse feito, por assim dizer, uma considerável armazenagem por sua própria conta de víveres possivelmente mais apetecíveis por sua variedade e também pela quantidade maior do que os homens poderiam guardar. Mas esse cálculo refinado – de qualquer modo provavelmente impossível em termos simbólicos (cf. Codere, 1968), seria elaborado por meio de uma oposição binária muito mais simples, enunciada em termos sociais como “amor” e “ódio”. Isso porque, como observou Richard Lee (1969, p. 75), a atividade tecnicamente neutra de acumulação ou armazenagem de alimentos seria uma outra coisa no plano moral: o “entesouramento”. O caçador eficiente que acumulasse víveres conseguiria fazê-lo à custa de seu amor-próprio, ou então teria de dá-los à custa de seu esforço (supérfluo). Assim, a tentativa de armazenar alimentos só faria reduzir a produção global de um grupo de caçadores, pois os desprovidos de víveres se contentariam em permanecer no acampamento e viver dos bens acumulados pelos mais prudentes. Portanto, a armazenagem de alimentos poderia ser tecnicamente viável, mas seria economicamente indesejável e socialmente inatingível.

Se a armazenagem de víveres continua limitada entre os caçadores, sua confiança econômica, nascida dos períodos ordinários em que as necessidades do povo inteiro são facilmente satisfeitas, torna-se uma condição permanente, fazendo-os atravessar com um sorriso períodos que seriam capazes de testar até mesmo a resistência da alma de um jesuíta, e de preocupá-lo a ponto, como advertem os indígenas, de ele adoecer:

Vi-os então, em seus revezes e seus esforços, sofrer com bom humor. (…) Junto deles, vi-me ameaçado de um grande sofrimento; e eles me disseram: “às vezes passamos dois dias sem comer, às vezes três, por falta de alimentos; coragem, Chihiné, fortalece tua alma para que ela suporte o sofrimento e as agruras; não te deixes ficar triste, senão adoecerás; observa como não deixamos de rir, embora tenhamos pouco que comer”. (Lejeune, 1897, p. 283; cf. R. Needham, 1954, p. 230)

Repensando os caçadores e coletores

Pressionados constantemente pela necessidade, mas podendo satisfazer facilmente suas necessidades através das viagens, em suas vidas não faltam animação nem prazer.

SMYTH, 1878, v. 1, p. 123

Claramente, é preciso reavaliar a economia dos caçadores-coletores com respeito tanto a suas realizações efetivas quanto a suas limitações reais. O erro de procedimento do saber convencional foi interpretar a estrutura econômica a partir das circunstâncias materiais, deduzindo a dificuldade absoluta de tal vida por causa de sua pobreza absoluta. Mas o projeto cultural sempre improvisa uma dialética em sua relação com a natureza. Sem fugir às limitações ecológicas, a cultura as nega, de modo que o sistema exibe, ao mesmo tempo, a marca das condições naturais e a originalidade de uma resposta social, em sua pobreza, a fartura.

Quais são as verdadeiras deficiências da práxis dos caçadores-coletores? Não se trata da “baixa produtividade do trabalho”, se os exemplos existentes significam alguma coisa; mas a economia é seriamente afetada pela iminência da diminuição dos benefícios. Partindo da subsistência e disseminando-se dela para todos os outros setores, um sucesso inicial parece apenas desenvolver a probabilidade de que novos esforços resultem em benefícios menores. Isso descreve a curva típica da obtenção de alimentos num determinado local. Em geral, um número modesto de pessoas reduz, mais cedo do que o esperado, os recursos alimentares disponíveis a uma distância conveniente do acampamento. A partir daí, elas só poderão permanecer nele se conseguirem absorver o aumento dos custos reais ou a redução dos benefícios reais: uma elevação do custo, se as pessoas optarem por fazer sua busca em locais cada vez mais distantes, ou uma diminuição dos benefícios, se ficarem satisfeitas vivendo com um suprimento menor ou com alimentos inferiores, mas ao alcance da mão. A solução, evidentemente, é ir para outro lugar. Daí a contingência primordial e decisiva da vida dos caçadores-coletores: ela requer o movimento para manter a produção em termos vantajosos.

Mas essa movimentação, mais ou menos frequente, em lugares mais ou menos distante, em diferentes situações, simplesmente transpõe para outras esferas da produção a mesma diminuição de benefícios da qual nasceu. A fabricação de instrumentos, roupas, utensílios ou adornos, por mais facilmente que seja executada, torna-se sem sentido quando esses passam a ser mais um fardo do que uma comodidade. Assim, tanto menor é a utilidade quanto menor é a portabilidade. Do mesmo modo, a construção de moradias substanciais torna-se absurda se elas logo precisarem ser abandonadas. Daí as condições muito ascéticas do bem-estar material do caçador: o interesse apenas pelo mínimo de equipamento (se tanto), a valorização das coisas menores em relação às maiores, o desinteresse em adquirir duas ou mais unidades da maioria dos produtos, e assim por diante. A pressão ecológica assume uma forma rara de concretude quando tem de ser carregada nas costas. Se o produto bruto é reduzido, em comparação com outras economias, a falta não está na produtividade do caçador, mas em sua mobilidade.

Pode-se dizer algo semelhante sobre as restrições demográficas dos caçadores-coletores. A mesma política de débarassement está em jogo no plano das pessoas, podendo ser descrita em termos similares e atribuída a causas similares. Os termos, com todo sangue frio, são diminuição dos benefícios no limite da portabilidade, equipamento necessário mínimo, eliminação das duplicatas, e assim por diante, ou seja, infanticídio, senilicídio, continência sexual enquanto dura o período de amamentação, práticas essas pelas quais são conhecidos muitos povos coletores. A suposição de que essas medidas se devam a uma incapacidade de sustentar um número maior de pessoas é provavelmente verdadeira, se compreendermos “sustentar” no sentido de carregá-las, e não de alimentá-las. As pessoas eliminadas, como às vezes contam os caçadores com tristeza, são justamente aquelas que não podem deslocar-se de maneira eficiente, e que prejudicariam a movimentação da família e do acampamento. Os caçadores podem se ver obrigados a lidar com pessoas e bens de maneira semelhante, sendo a política populacional draconiana uma expressão tanto da ecologia quanto da economia ascética. Ademais, essas táticas, de contenção demográfica também fazem parte de uma política mais ampla para contrabalançar a diminuição dos benefícios no plano da subsistência. O grupo local torna-se vulnerável a essa diminuição de benefícios, e, portanto, a uma velocidade maior de movimentação, ou então à fissão, proporcionalmente a seu tamanho (mantidos iguais os demais fatores). Na medida em que as pessoas conservam a vantagem da produção local e mantêm uma certa estabilidade social e física, suas práticas malthusianas são cruelmente coerentes. Os caçadores e coletores modernos que exploram meios ambientes expressivamente inferiores, passam a maior parte do ano em grupos muito pequenos e distribuídos por amplos territórios. Entretanto, mais do que um sinal de subprodução, resultado da pobreza, esse padrão demográfico é melhor compreendido como o custo do viver bem.

Nos pontos fracos da caça e da coleta residem também seus pontos fortes. A movimentação periódica e a contenção da riqueza e da população constituem, ao mesmo tempo, imperativos da prática econômica e adaptações criativas, O tipo de necessidade de que são feitas as virtudes. Exatamente nesse contexto, a riqueza torna-se possível. A mobilidade e a moderação colocam os objetivos dos caçadores ao alcance de seus recursos técnicos. Com isso, um modo de produção subdesenvolvido torna-se sumamente eficaz. A vida do caçador não é tão difícil quanto parece vista de fora. Sob certos aspectos, a economia reflete uma ecologia desesperadora, mas é também sua completa inversão.

As informações sobre os caçadores e coletores do presente etnológico, especificamente sobre os que se encontram em ambientes marginais, sugerem uma média de três a cinco horas de produção alimentar por dia por trabalhador adulto. Os caçadores cumprem um horário de banqueiros expressivamente menor que o dos modernos operários da indústria (sindicalizados), que com certeza aceitariam uma semana de trabalho de vinte e uma a trinta e cinco horas. Uma comparação interessante também é levantada pelos estudos recentes dos custos do trabalho entre os agricultores de tipo neolítico. Por exemplo, entre os hanunóo, o adulto médio, seja ele homem ou mulher, gasta mil e duzentas horas por ano na prática da agricultura itinerante (Conklin, 1957, p. 151), ou seja, uma média de três horas e vinte minutos por dia. Entretanto, essa cifra não inclui atividades como coleta de alimentos, criação de animais, cozinha e outros esforços diretos de subsistência desenvolvidos pelos membros dessas tribos filipinas. Dados semelhantes começam a surgir em relatórios sobre outros agricultores primitivos de muitas partes do mundo. A conclusão, quando expressa em termos negativos, é posta em termos conservadores: caçadores e coletores não precisam trabalhar mais pela obtenção da comida do que os agricultores primitivos. Fazendo uma extrapolação da etnografia para a Pré-História, pode-se dizer do Neolítico o mesmo que disse John Stuart Mill sobre todas as técnicas de economia de trabalho: que nunca se inventou nenhuma que poupasse a alguém um só minuto de trabalho. O Neolítico não assistiu a nenhum aperfeiçoamento particular em relação ao Paleolítico, no tocante à quantidade de tempo necessário per capita para a produção da subsistência; provavelmente, com o advento da agricultura, as pessoas tiveram de trabalhar mais.

Também não há nenhuma serventia na convenção de que os caçadores e coletores desfrutam de pouco lazer em virtude das tarefas voltadas para a mera sobrevivência. É assim que se costumam explicar as deficiências evolutivas do Paleolítico, ao passo que o Neolítico é enaltecido por todos por sua oferta de lazer. Mas as fórmulas tradicionais poderiam ser mais verdadeiras se fossem invertidas: a quantidade de trabalho (per capita) aumenta com a evolução da cultura, enquanto o tempo de lazer diminui. Os esforços de subsistência dos caçadores são tipicamente intermitentes, dia sim, dia não, e pelo menos os caçadores modernos tendem a empregar suas horas de folga em atividades como dormir durante o dia. Nos habitats tropicais ocupados por muitos desses caçadores de hoje, a coleta de vegetais é mais confiável do que a própria caça. Assim, as mulheres, que realizam essa coleta, trabalham com regularidade bem maior do que os homens e fornecem a maior parte do suprimento de víveres. O trabalho de um homem geralmente está feito. Por outro lado, tende a ser sumamente inconstante, imprevisivelmente necessário; se falta lazer aos homens, é mais no sentido iluminista do que no literal. Quando Condorcet atribuiu o estado não progressivo dos caçadores à falta do “ócio no qual ele poderia dedicar-se ao pensamento e enriquecer sua compreensão com novas combinações de ideias”, também reconheceu que a economia era um “ciclo necessário de atividade extrema e inatividade total”. Aparentemente, o que faltava ao caçador era o lazer garantido de um filósofo aristocrático.