Um ensaio sobre a origem da pobreza e como lidar com ela.

O que é a pobreza?

Vamos começar pela ideia de que a pobreza é um custo da geração de riqueza: para alguém ficar rico, outros precisam empobrecer. Os defensores do capitalismo tendem a responder isso da seguinte forma: “A ideia de que o ato de enriquecer alguém traz como conseqüência o empobrecimento de outrem se assenta sobre uma concepção simplória de que riqueza seria algo assim como num deserto, onde a areia muda de lugar conforme o vento, formando dunas e depressões, mas a quantidade de areia permanece imutável. Ou, em outras palavras, é como se estivéssemos todos sobre uma superfície plana, onde para se produzir acumulação (formar um montinho) é preciso haver exploração (cavar um buraquinho). Qualquer pessoa que tenha plantado uma laranjeira na vida sabe que em poucos anos terá um monte de laranjas sem que tenha causado buraco algum. É por causa desse raciocínio infantil que as esquerdas atribuem a pobreza à existência da riqueza. Mas a realidade, é que A POBREZA nada mais é do que a AUSÊNCIA DE RIQUEZA, tanto quanto o preto é a ausência de cor ou a escuridão é a ausência de luz. E não o contrário, como pensam as esquerdas: que a riqueza é a ausência de pobreza. Não por acaso, toda vez que focam as suas ações de combate à pobreza acabam, indiretamente, obstruindo a geração de riqueza”.

Essa resposta extremamente rasa foi dada num comentário do antigo site do CMI (Centro de Mídia Independente) e me levou a questionar, afinal, o que é a pobreza? Entre as teorias que eu encontrei, há uma discussão sobre o que teóricos chamam de “jogo de soma-zero” e “jogo de soma não-zero”. Se a economia fosse um jogo, a soma total dos pontos de todos os jogadores seria sempre zero? Pra alguém ganhar, outro tem que perder? Essas perguntas foram feitas por uma série de críticos do capitalismo. Imagine um mundo em que a riqueza surge unicamente a partir do trabalho humano. Muitos críticos do capitalismo concordam com isso, e pensam apenas na forma das relações de trabalho que concentram frutos nas mãos dos proprietários dos meios de produção ao invés de distribuí-los igualmente a todos os trabalhadores. Mas a eco-anarquia pode ter uma abordagem um pouco diferente: As laranjas, como qualquer outra coisa no mundo, não surgem do nada. São feitas de nutrientes coletados do solo e energia coletada do Sol. A riqueza não é exatamente um fruto do trabalho humano, mas de uma relação complexa: uma rede de interconexões da qual participam diversos seres vivos, cada um “investindo” uma parte de seu ser e sua energia para a realização daquele “produto”. Na visão antropocêntrica, a riqueza só existe enquanto propriedade humana, é algo que apenas o ser humano tem o poder de trazer ao mundo. Nessa visão, que acaba também sendo eurocêntrica, os povos mais antigos do mundo permaneceram na miséria, pois, como qualquer outro animal, não estavam acumulando excedentes, estavam vivendo apenas de subsistência. Na visão ecocêntrica ou biocêntrica, a riqueza já estava disponível em abundância antes do ser humano sequer surgir, sendo ele mesmo um resultado dessa abundância.

O meio urbano oculta o custo da riqueza e a origem real da pobreza. Estamos distantes dos pontos de extração dos recursos que utilizamos, pensamos que abundância é ter um supermercado bem abastecido, não enxergamos o trabalho das pessoas que construíram a estrutura sobre a qual pisamos, e não percebemos que a cidade inaugura um modo de vida que é dependente de acúmulo e de exportação de recursos, o que inevitavelmente nos separa das atividades humanas necessárias para a subsistência. Enquanto a publicidade associa o ato de comprar a uma emoção semelhante à de caçar e coletar, as duas coisas tem naturezas muito distintas, principalmente quanto às formas de divisão social do trabalho.

Outra pessoa disse o seguinte: “Nossa pobreza, bem como nossa desigualdade, não é produto da malignidade dos ricos. Ela é o produto de uma economia arcaica, com baixa capacidade de produção e uso de mão-de-obra intensiva e pouco qualificada”. Nessa visão também temos a ideia de que o estado original do ser humano é ser pobre, mas estranhamente também é ser desigual. Essa pobreza e desigualdade seriam condições de um baixo nível de desenvolvimento técnico. Grande parte da esquerda concorda de certo modo com essa teoria, às vezes chamada de pós-escassez, na qual a abundância é vista como resultado da aplicação de técnicas avançadas, da ciência e tecnologia, para a automação ou produção e distribuição em massa de bens e serviços.

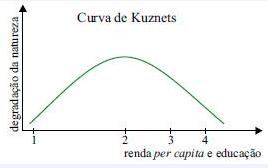

Ricardo Tripoli, ex-secretário de Estado do meio ambiente, escreveu um artigo chamado “Meio ambiente e Desenvolvimento Urbano: superação da dualidade”, em que dizia, resumidamente, que a necessidade de “sustentabilidade ambiental” não pode se opor ao desenvolvimento urbano e à estabilidade econômica. Por “estabilidade econômica”, entenda-se “crescimento constante da economia”. Esta crença está apoiada num ideal tecnocrático: “a tecnologia é grande amiga da questão social e da ambiental, sempre surgindo novas técnicas capazes de COMPENSAR a utilização das áreas” (grifo meu). Essas visões são extremamente otimistas em relação ao progresso material e técnico da civilização e dependem dessa crença na compensação. Essa crença teleológica tem origem num ideal religioso, que explicava o mal e o sofrimento do mundo como “as dores do parto” de um paraíso vindouro. Enquanto a igreja perdia poder, a tecnociência a substituiu no papel de força salvífica da humanidade diante da realidade da pobreza e da miséria humana. O capitalismo e a economia baseada em recursos ambos pensam numa espécie de Curva de Kuznets, na qual o desenvolvimento tende a diminuir o impacto ambiental/social a partir de certo ponto.

Na modernidade, tendemos a achar que as forças produtivas à disposição da humanidade são ilimitadas, que o “rendimento da terra” pode aumentar indefinidamente através da aplicação de capital, trabalho e ciência. Há uma choque entre a perspectiva econômica e a ecológica nesse sentido. Enquanto a ecologia tende a pensar nos recursos a partir das leis da termodinâmica, nas quais não existe nada sem custo, a economia liberal parte da automação e tende a pensar num “toque de Midas”, no qual a riqueza é criada a partir do nada e o valor é produzido a partir de algo sem valor. Seria como gerar energia a partir de algo que não se desgasta. Mas toda energia que produzimos é meramente liberada, ela teve que ser acumulada nos materiais por forças não-humanas. Um grande exemplo é o petróleo que usamos, que é produzido por um processo geológico que não é inesgotável. Entram então conceitos como escala sustentável e decrescimento.

Ignacy Sachs, o grande teórico do desenvolvimento sustentável, formulou esse conceito a partir de um modelo de dinâmica de sistemas. A falha deste modelo é que ele não levava em conta a variável tecnológica que poderia implicar no aumento relativo do sistema sendo analisado. Este debate pode ser dividido basicamente em dois lados: aqueles que entendem a desigualdade como resultado de políticas imperialistas dos países capitalistas, e aqueles que, identificando diferenças estruturais entre países exportadores pobres e países industriais ricos, criticam a suposta vantagem que esses primeiros teriam em se inserir na divisão internacional do trabalho e da produção.

Segundo Milton Friedman, autor de “Capitalismo e Liberdade”: “Parece que há pouca relação entre pobreza e honestidade”. Este autor se opõe ao Estado, que ele diz ser tirânico na medida em que impede que as pessoas se elevem de sua condição de pobreza. Só o capitalismo pode acabar com a pobreza, e por isso o Estado deve ser minimizado. O filho de Milton Friedman, David Friedman, é um conhecido teórico do “anarco-capitalismo”, sendo autor do livro “A maquinaria da liberdade”. Mas tanto autores defensores do capitalismo quanto os críticos do capitalismo, em sua maioria, não discordam que o crescimento econômico da era industrial foi real. Eles discordam apenas sobre a causa e o limite da desigualdade na sociedade.

Autores como o economista Celso Furtado tiveram uma visão um pouco diferente. Furtado escreveu “O mito do desenvolvimento econômico“, no qual afirma que os relatórios do Clube de Roma em seu “Limites para o crescimento” comprovam que, na verdade, o crescimento líquido da riqueza no mundo é bastante limitado, daí o conceito de subdesenvolvimento. Embora nem todos os mecanismos de exclusão sejam ambientais, autores como ele tendem a pensar que o crescimento econômico absoluto na verdade é uma ilusão criada por uma análise limitada da dinâmica de sistemas. Na verdade o crescimento não é para todos, e dificilmente poderia ser, dentro ou fora do capitalismo. Essa teoria permanece ainda mal discutida.

Numa análise sobre a pobreza em “Microfísica do poder”, Foucault diz o seguinte: “Uma análise da ociosidade − de suas condições e seus efeitos − tende a substituir a sacralização um tanto global do ‘pobre’. Análise que na prática tem por objetivo, na melhor das hipóteses, tornar a pobreza útil, fixando-a ao aparelho de produção; e, na pior, aliviar o mais possível seu peso para o resto da sociedade: como fazer trabalhar os pobres ‘válidos’, como transformá-los em mão-de-obra útil; mas, também, como assegurar o autofinanciamento pelos menos ricos de sua própria doença e de sua incapacidade transitória ou definitiva de trabalhar; ou ainda, como tornar lucrativas a curto ou a longo prazo as despesas com a instrução das crianças abandonadas e dos órfãos. Delineia-se, assim, toda uma decomposição utilitária da pobreza, onde começa a aparecer o problema especifico da doença dos pobres em sua relação com os imperativos do trabalho e a necessidade da produção”. Para Foucault, a pobreza era considerada como um destino ao qual se nasce ou se torna preso, e era aceita como uma afecção, assim como aceitamos a existência de pessoas com alguma necessidade especial, e por isso não havia um grande problema na ideia de sustentar os pobres. O ideal produtivo do capitalismo mudou essa concepção. A ética do trabalho demonizou a ociosidade, valorizou a conquista individual, e criou a ideia de que só é pobre quem não se esforça o suficiente. Isto levou ao desenvolvimento de meios, técnicos ou políticos, que inserissem os pobres e miseráveis de algum modo no mercado de trabalho, para que elas possam se realizar enquanto indivíduos. Deu tão certo que o novo capitalismo parece estar mais interessado em criar subempregos do que em criar empregos estáveis. Se as pessoas de certos países puderem ser mantidas na pobreza mesmo trabalhando muito num sistema globalizado, o lucro para os países mais desenvolvidos tende a aumentar.

É notável que essa concepção de fazer o pobre trabalhar de algum modo para merecer um lugar na sociedade entra em choque com a ideia de pós-escassez, na qual o aumento do desemprego seria um efeito temporário, tal qual a degradação ambiental. Novamente imagina-se uma curva em “u” invertido, na qual o problema de estar desempregado diminui a partir de certo ponto do desenvolvimento técnico e político dos grandes centros, a partir de políticas como a renda universal, na qual podemos incluir, com certas ressalvas, o programa Bolsa Família no Brasil (que a direita permanece apoiando). Não faltam críticas a essa concepção, pois assim como o conceito de desenvolvimento sustentável é criticado por suas limitações de análise, a mesma crítica pode ser feita ao modelo da pós-escassez pela via da automação.

O argumento do antropólogo Marshall Sahlins nos dá subsídio para seguir por essa via. Para ele, “Os povos mais primitivos do mundo têm poucas posses, mas não são pobres. Pobreza não é uma pequena quantidade de bens, nem é apenas uma relação entre meios e fins. Acima de tudo, é uma relação entre pessoas. Pobreza é um status social. Assim como é uma invenção da civilização”. Assim, não faria sentido colocar a pobreza como estado original ou natural. O que sempre existiu não era a pobreza, mas a abundância. Não apenas porque as necessidades eram menores que os meios, mas porque a relação das pessoas não se dava em termos de competição pela propriedade, ou comparação de quem tem mais bens. Ser pobre não é apenas precisar de mais recursos do que os disponíveis, mas não poder contar com outros para compartilhar esses recursos. Se aumenta a disponibilidade de recursos, mas a necessidade e a competitividade individual também cresce, a pobreza também aumenta.

Na perspectiva eco-anarquista, assumindo tanto uma crítica ao Estado quanto ao Capital e às visões antropocêntricas, lutar contra a pobreza não pressupõe necessariamente geração de riqueza e desenvolvimento econômico, principalmente por meio do desenvolvimento técnico das forças produtivas, seja este sustentável e socialmente responsável ou não. Lutar contra a pobreza, deste ponto de vista, é lutar contra uma estrutura de acúmulo e expansão. Quando se assume o ecocentrismo, assume-se que a suposta maquinaria da liberdade, aquela que liberta o homem do trabalho e o insere novamente no paraíso da abundância material, ignora questões ecológicas profundas e reproduz ideais colonialistas, na medida em que continua expropriando os seres não-humanos e os povos originários (de sua riqueza cultural inclusive). Enquanto o marxista critica o liberal por ignorar o conflito de classes, o eco-anarquista critica ambos por ignorarem o conflito entre a civilização e o selvagem, assim como o fato de que a pobreza não é uma condição humana original, nem uma criação exclusiva do capitalismo, mas uma criação da civilização que emerge de modo gritante na superfície social a partir do capitalismo industrial.

Assim, concluímos que a eco-anarquia possibilita um questionamento dos dois lados hegemônicos desse debate até então. Por um lado, a crítica que toma a pobreza como causada unicamente pelo capitalismo imperialista; toma o crescimento econômico como real; assume uma espécie de Curva de Kuznets e afirma a automação da produção como única saída. Por outro lado, a perspectiva liberal ou capitalista, que toma a pobreza como condição natural e assume um determinismo ambiental da desigualdade, considerando apenas interesses individuais (individualismo metodológico). ambas falham ao tomar como natural aquilo que é civilizado. Seu modelo de análise permanece antropocêntrico e eurocêntrico. Por não criticar a civilização, tanto defensores como críticos do capitalismo tomam a dinâmica civilizacional da pobreza e da riqueza como condição humana, seja sua solução uma responsabilidade individual ou por meio de uma revolução social.

A eco-anarquia não concilia nem rejeita absolutamente as duas visões. As consequências políticas dessa teoria dependem de variadas interpretações. Minha interpretação particular, por exemplo, é que a eco-anarquia permanece aliada à crítica marxista do capitalismo, e de modo algum se aproxima à crítica anarco-capitalista, que se limita a questionar o “corporativismo” e o controle estatal sobre os indivíduos. Ela permanece próxima, embora haja dificuldades de comunicação, do ecossocialismo e do anarquismo histórico (a partir da Internacional de Saint-Imier), muito mais do que de filosofias individualistas, pós-modernas ou do liberalismo econômico. Ao mesmo tempo, ela se aproxima das questões feministas, socioambientais, indigenistas e decoloniais. Isto ocorre porque, enquanto a ideologia capitalista não pode ser concebida sem uma idolatria ao desenvolvimento civilizacional, a perspectiva socialista libertária pode prescindir de uma filosofia tecnocentrada e antropocêntrica, mesmo que ela atualmente se encontre, nos seus principais círculos, fixada nela como a um vício. Pelo menos eu ainda tenho essa esperança. Talvez o tempo demonstre a ingenuidade dessa posição.

Referências:

ROMEIRO, Ademar Ribeiro. Sustainable development: an ecological economics perspective. Estud. av., São Paulo , v. 26, n. 74, p. 65-92, 2012 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142012000100006&lng=en&nrm=iso>. access on 28 May 2019. http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142012000100006.

Valeu pelo comentário. Realmente esse é um assunto sensível e a primeira reação é quase sempre negativa. Leva um tempo…